Schwefelsäure und Zucker

Konzentrierte Schwefelsäure ist eine starke Säure, die besonders gut mit organischen Materialien reagiert und stark hygroskopisch wirkt. Beim Experiment "Schwefelsäure + Zucker" wird genau dieser Sachverhalt untersucht.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Konzentrierte Schwefelsäure ist eine starke Säure, die besonders gut mit organischen Materialien reagiert und stark hygroskopisch wirkt. Beim Experiment "Schwefelsäure + Zucker" wird genau dieser Sachverhalt untersucht.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - mittel

Geräte

Becherglas 400 mL, Becherglas 50 mL, Messzylinder, Glasstab, säurefeste Handschuhe, Schutzbrille

Chemikalien

konz. 96% Schwefelsäure

Zucker (Saccharose)

Hinweis

Durchführung im Abzug!

Durchführung

In ein 400 mL Becherglas werden 70 g Zucker vorgelegt, mit 10 mL Wasser befeuchtet und mittels Glasstab umgerüht.

Anschließend werden mit einem Messzylinder 50 mL konz. Schwefelsäure hinzugegeben und zugig mit dem Glasstab erneut umgerüht.

Entsorgung

Nach Ende und Abkühlen der Reaktion wird das Produkt mit einer Lauge (z.B. Natriumcarbonat) neutralisiert und gefiltert. Feste Rückstände können im Abfall, flüssige Rückstände im Ausguss entsorgt werden.

Erklärung

Die konzentrierte Schwefelsäure reagiert unter Gasbildung immer schneller mit dem angefeuchteten Zucker. Im Laufe der Zeit bildet sich eine "Kohlenstoff-Schlange" aus, die langsam nach oben wächst.

Konzentrierte Schwefelsäure ist neben ihrer starken Säurewirkung auch stark hygroskopisch (=Wasseranziehend). Formal "zieht" die Schwefelsäure in diesem Versuch das Wasser aus den Zuckermolekülen:

Diese Tatsache führte historisch auch zur Bezeichnung "Kohle(n)hydrate" - welche jedoch eigentlich bei genauerer Betrachtung nicht korrekt ist. Tatsächlich kommt es allerdings zu Redox-Reaktionen der Kohlenstoff-Atome des Zuckers, wobei schweflige Säure und Kohlenstoffdioxid entstehen:

Die schweflige Säure zerfällt ihrerseits in Schwefeldioxid und Wasser:

Die entstehenden Gase Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid treiben die Masse in die Höhe. Auf einem ähnlichen Prinzip basiert auch das Experiment der Schlange des Pharao.

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Saccharose (Kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

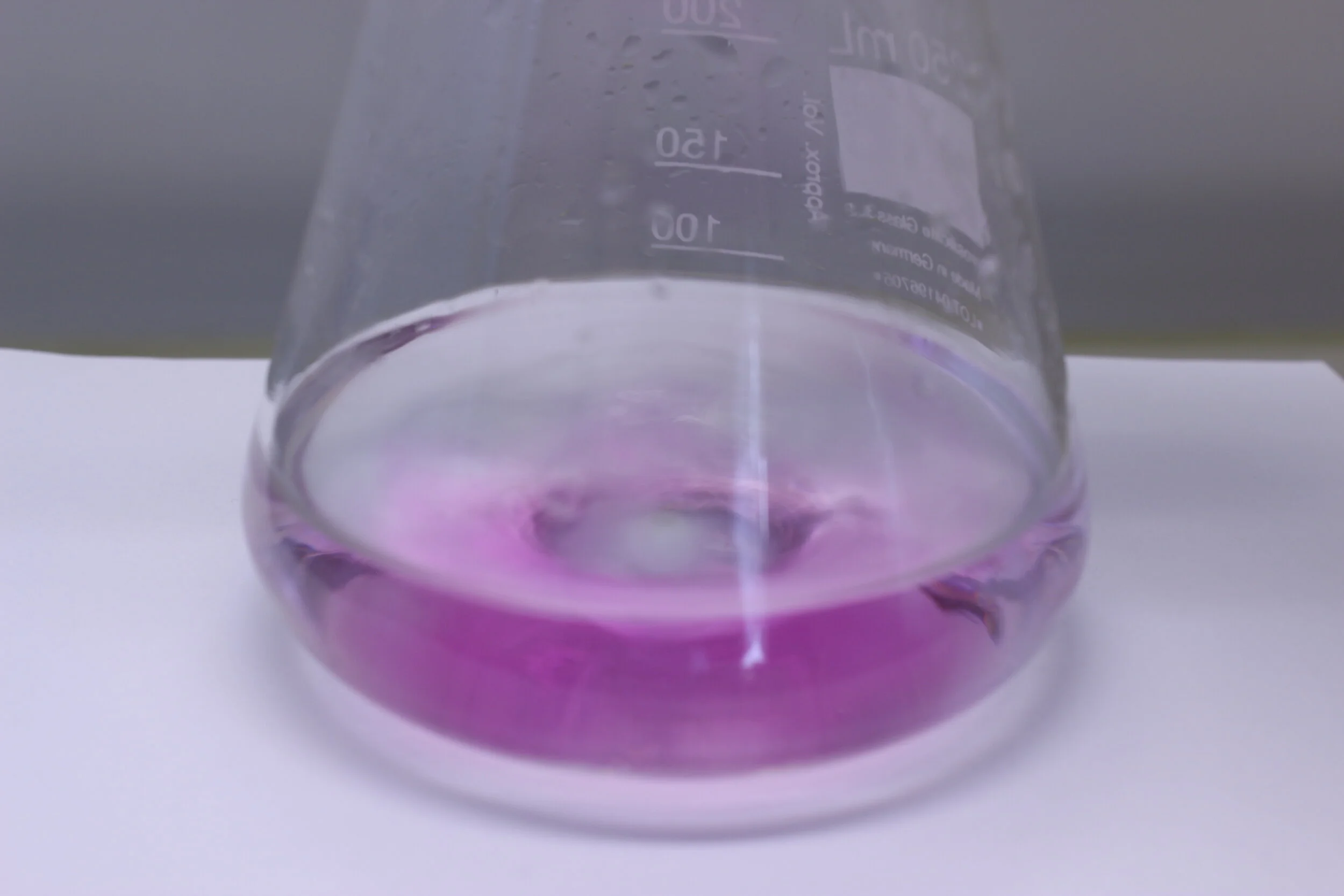

Titration von Essig

In einem bereits veröffentlichten Experiment wurde das Messen von Titrationskurven mit einem pH-Meter beschrieben und unter anderem den Äquivalenzpunkt bestimmt. An diesem Punkt ist die Stoffmenge der zugetropften Maßlösung, gleich der Stoffmenge des Analyten. Bei bekannter Konzentration der Maßlösung und dem Wissen über die Volumina der Maßlösung und des Analyten, lässt sich im Umkehrschluss also die Konzentration von letzterem ermitteln.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

In einem bereits veröffentlichten Experiment wurde das Messen von Titrationskurven mit einem pH-Meter beschrieben und unter anderem den Äquivalenzpunkt bestimmt (hier). An diesem Punkt ist die Stoffmenge der zugetropften Maßlösung, gleich der Stoffmenge des Analyten. Bei bekannter Konzentration der Maßlösung und dem Wissen über die Volumina der Maßlösung und des Analyten, lässt sich im Umkehrschluss also die Konzentration von letzterem ermitteln.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

Bürette, Stativmaterial, Magnetrührer mit Rührfisch, 5 Erlenmeyerkolben, Messkolben, Messzylinder, Analysenwaage, Trichter, Filterpapier, 10 mL Vollpipette, 5 mL Vollpipette, Aräometer

Chemikalien

Natiumhydroxid-Maßlösung (c = 0,1 mol/l)

Apfelessig 5%

Phenolphthalein-Lösung 0,1% (ethanolisch)

Aktivkohle

Durchführung

Vorbereitung

75 mL Apfelessig werden in einem kleinen Erlenmeyerkolben zur Entfernung der bräunlichen Farbe mit 0,25 g Aktivkohle versetzt. Die Aktivkohle wird durch anschließende Filtration entfernt und 10,0 mL des nun farblosen Filtrats in einem Messkolben auf 100,0 mL verdünnt.

In drei Erlenmeyerkolben werden je 5,0 mL der verdünnten Essigsäure mit 50 mL dest. Wasser und wenigen Tropfen 0,1% ethanolischer Phenolphthalein-Lösung versetzt.

Unter magnetischem Rühren wird drei Mal mit 0,1 M Natronlauge titriert und das Volumen an verbrauchter Maßlösung bis zum Umschlagspunkt des Indikators notiert:

1) 4,6 mL

2) 4,7 mL

3) 4,7 mL

Über die Formel wird die Konzentration der Säure ausgerechnet:

Wobei sich unter Berücksichtigung der vorhergehenden Verdünnung folgende Konzentration an Essigsäure im Essig ergibt: 0,93 mol/L

Mit folgenden Formeln wird der Massenanteil in Prozent berechnet, wobei dafür die Dichte des Essigs mittels Aräometer bestimmt werden muss:

β / ρ = w

0,93 mol/L entsprechen bei einer Dichte von 1,0094 g/cm3 ungefähr 5,5%.

Entsorgung

Alle Lösungen können neutral dem Abwasser zugeführt werden.

Erklärung

Natronlauge neutralisiert Essigsäure, wobei Natriumacetat (und Wasser) entsteht:

Für ein Mol Essigsäure, wird zur vollständigen Neutralisation exakt ein Mol Natriumhydroxid. Über das Volumen der Essigsäure und das Volumen der verbrauchten Maßlösung bekannter Konzentration, lässt sich die Konzentration der Essigsäure berechnen. Als Indikator sollte Phenolphthalein verwendet werden, da der Äquivalenzpunkt (hier beschrieben) nicht bei pH 7 liegt.

Foto

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Aktivkohle (kein Gefahrstoff nach GHS)

Essig (kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Wasser auf Schwefelsäure

Den Leitsatz »Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!« bekommt beinahe jeder Schüler im Chemieunterricht zu Ohren. In diesem Experiment missachten wir - unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsvorkehrungen - bewusst dieses Grundprinzip und sehen was passiert.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Den Leitsatz »Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!« bekommt beinahe jeder Schüler im Chemieunterricht zu Ohren. In diesem Experiment missachten wir - unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsvorkehrungen - bewusst dieses Grundprinzip und sehen was passiert.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - mittel

Geräte

Messzylinder 1000mL, säurefeste Handschuhe, Schutzbrille, Tropfpipette, Uhrglasschale

Chemikalien

konz. 96% Schwefelsäure

Natriumcarbonat

Durchführung

In einen sehr hohen Messzylinder wird bodenbedeckt (20 mL) konz. Schwefelsäure vorgelegt. Der Messzylinder wird mit einer Uhrglasschale bedeckt, um mögliche Säurespritzer abzufangen. Über den kleinen Spalt, zwischen Schnabel des Zylinders und Uhrglasschale, wird mit der Tropfpipette vorsichtig Wasser auf die Schwefelsäure getropft.

Entsorgung

Lösung großzügig mit Wasser verdünnen, mit Natriumcarbonat neutralisieren (Gasentwicklung!) und dem Abwasser zuführen.

Erklärung

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Rauchende Socken

Dass es im Labor schnell mal unter dem Abzug raucht ist fast normal - und dass einem in der Chemie der Kopf raucht, kommt auch öfters vor. Aber rauchende Socken, die gibt es doch eigentlich nur nach einer Wanderung? Wir lassen das folgende Experiment für sich sprechen:

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Dass es im Labor schnell mal unter dem Abzug raucht ist fast normal - und dass einem in der Chemie der Kopf raucht, kommt auch öfters vor. Aber rauchende Socken, die gibt es doch eigentlich nur nach einer Wanderung? Wir lassen das folgende Experiment für sich sprechen:

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - einfach

Geräte

2x 250 mL Bechergläser, säurefeste Handschuhe, Socken

Chemikalien

konz. Salzsäure

konz. Salmiakgeist

Hinweis

Durchführung

Ein Becherglas wird bodenbedeckt mit Salzsäure befüllt, das andere mit Salmiakgeist. Unter Verwendung von Handschuhen werden die beiden Socken in die Lösungen getaucht und dann nahe zusammengehalten. Es entsteht ein weißer Rauch.

Entsorgung

Nach dem Neutralisieren gut verdünnt über den Ausguss.

Erklärung

Salzsäure ist die wässrige Lösung eines Gases, nämlich Chlorwasserstoff. Auch Salmiakgeist ist in Wasser gelöstes - gasförmiges - Ammoniak. Beide Lösungen geben bei hoher Konzentration eine nicht unerhebliche Menge dieser Gase an die Luft ab.

Treffen diese aufeinander, reagieren sie und bilden ein Salz: Ammoniumchlorid.

So kann man das bei Neutralisationsreaktionen entstehende Salz beobachten, ohne zuvor – bei der Durchführung in wässriger Lösung – das Wasser verdampfen zu müssen.

Foto

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.