Elektrolyse im Mikromaßstab

Bei der Elektrolyse wird eine Redox-Reaktion durch elektrischen Strom erzwungen. Dieses Verfahren ist vor allem in der chemischen Industrie von Bedeutung - so werden Edelmetalle durch Elektrolyse raffiniert. Aber auch die Erzeugung von Chlor, Natronlauge und (zukünftig) Wasserstoff wird durch Elektrolyse bewerkstelligt.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Bei der Elektrolyse wird eine Redox-Reaktion durch elektrischen Strom erzwungen. Dieses Verfahren ist vor allem in der chemischen Industrie von Bedeutung - so werden Edelmetalle durch Elektrolyse raffiniert. Aber auch die Erzeugung von Chlor, Natronlauge und (zukünftig) Wasserstoff wird durch Elektrolyse bewerkstelligt.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

Objektträger, zwei Graphitelektroden, Klebeband, Pipette, Netzgerät, ph-Indikator

Chemikalien

Kupfersulfat Pentahydrat

Durchführung

Aus 2,5 g Kupfersulfat Pentahydrat und 10 mL dest. Wasser wird eine in etwa 1 molare Lösung hergestellt.

Auf einem Objektträger werden zwei Graphitelektroden mit Klebeband befestigt, so dass ein Abstand von ungefähr 5 mm verbleibt. 0,5 mL Milliliter der eben bereiteten Kupfersulfatlösung werden in diesen Zwischenraum pipettiert.

Bei Anlegen einer Spannung von etwa 10 V und einer Stromstärke von 0,2 A für eine Dauer von 10 s entsteht an der Kathode (Minuspol) elementares Kupfer und an der Anode Schwefelsäure (durch Überspannung auch Wasserstoff).

Die Schwefelsäure lässt sich mit einem pH-Indikator wie Methylrot oder pH-Papier nachweisen.

Entsorgung

Anfallender Abfall muss auf Grund der entstehenden Kupferverbindungen im Gefäß für Schwermetallsalz-Lösungen entsorgt werden.

Erklärung

Bei Anlegen einer Spannung laufen folgende Reaktionen ab:

Kathode (-): Cu2+ + 2 e- -> Cu

Video

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Cyanotypie

Vor dem zweiten Weltkrieg und dem Aufkommen der Diazotypie, wurden z.B. Baupläne als Blaupausen durch Cyanotypie vervielfältigt. Heute hat dieses Verfahren maximal im künstlerischen Bereich Anwendungen, die zugrunde liegende chemische Reaktion ist dennoch ein schönes Chemie-Experiment.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Vor dem zweiten Weltkrieg und dem Aufkommen der Diazotypie, wurden z.B. Baupläne als Blaupausen durch Cyanotypie vervielfältigt. Heute hat dieses Verfahren maximal im künstlerischen Bereich Anwendungen, die zugrunde liegende chemische Reaktion ist dennoch ein schönes Chemie-Experiment.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

Papier, Pinsel, 2x 50 mL Becherglas, Plexiglasplatte oder Büroklammern, Overhead-Folie, Permanentmarker

Chemikalien

Kaliumhexacyanoferrat(III)

Ammoniumeisen(III)-citrat

Durchführung

Vorbereitung

In dem ersten Becherglas werden 2 g Ammoniumeisen(III)-citrat und im zweiten 1,4 g Kaliumhexacyanoferrat(III) in jeweils 10 mL dest. Wasser gelöst. Beide Lösungen werden vereinigt und mit einem Pinsel auf Papier ausgestrichen. Mit der entsprechenden Menge können ca. 20 A4 Blätter hergestellt werden. Da die Reaktion erst bei Belichten mit UV-Licht beginnt, kann kurzzeitig unter Kunstlicht von Neonröhren gearbeitet werden. Die bestrichenen Blätter sollten aber unter Lichtausschluss getrocknet werden.

Belichtung

Auf Overheadfolien wird das zu übertragende Bild gezeichnet oder von einem Druck abgepaust. Das endgültige Bild wird ein Negativ der Skizze, da alle hellen Bereiche belichtet werden.

Die Overheadfolie wird dann auf das lichtempfindliche Papier gelegt und an einem sonnigen Tag draußen belichtet. Um eine gleichmäßige Auflage zu gewährleisten, kann der Aufbau zusätzlich mit einer Plexiglasplatte überdeckt werden. Alternativ ist auch das Fixieren der Folie am Papier mit Büroklammern an den Kanten möglich.

Nach 3-5 min ist die Reaktion abgeschlossen und das Papier wird in einer Wanne geeigneter Größe gewässert, dann unter fließendem Wasser gespült und zum Schluss getrocknet und ggf. gepresst.

Entsorgung

Kaliumhexacyanoferrat(III), Ammoniumeisen(III)-citrat und die daraus resultierenden Lösungen werden als anorganischer Schwermetallabfall entsorgt.

Unter UV-Licht wird das Eisen(III) im Ammoniumeisen(III)-citrat zu Eisen(II) reduziert:

Beim Wässern geht dieses in Lösung und trifft auf Kaliumhexacyanoferrat, wodurch der wasserunlösliche Feststoff Berliner Blau entsteht:

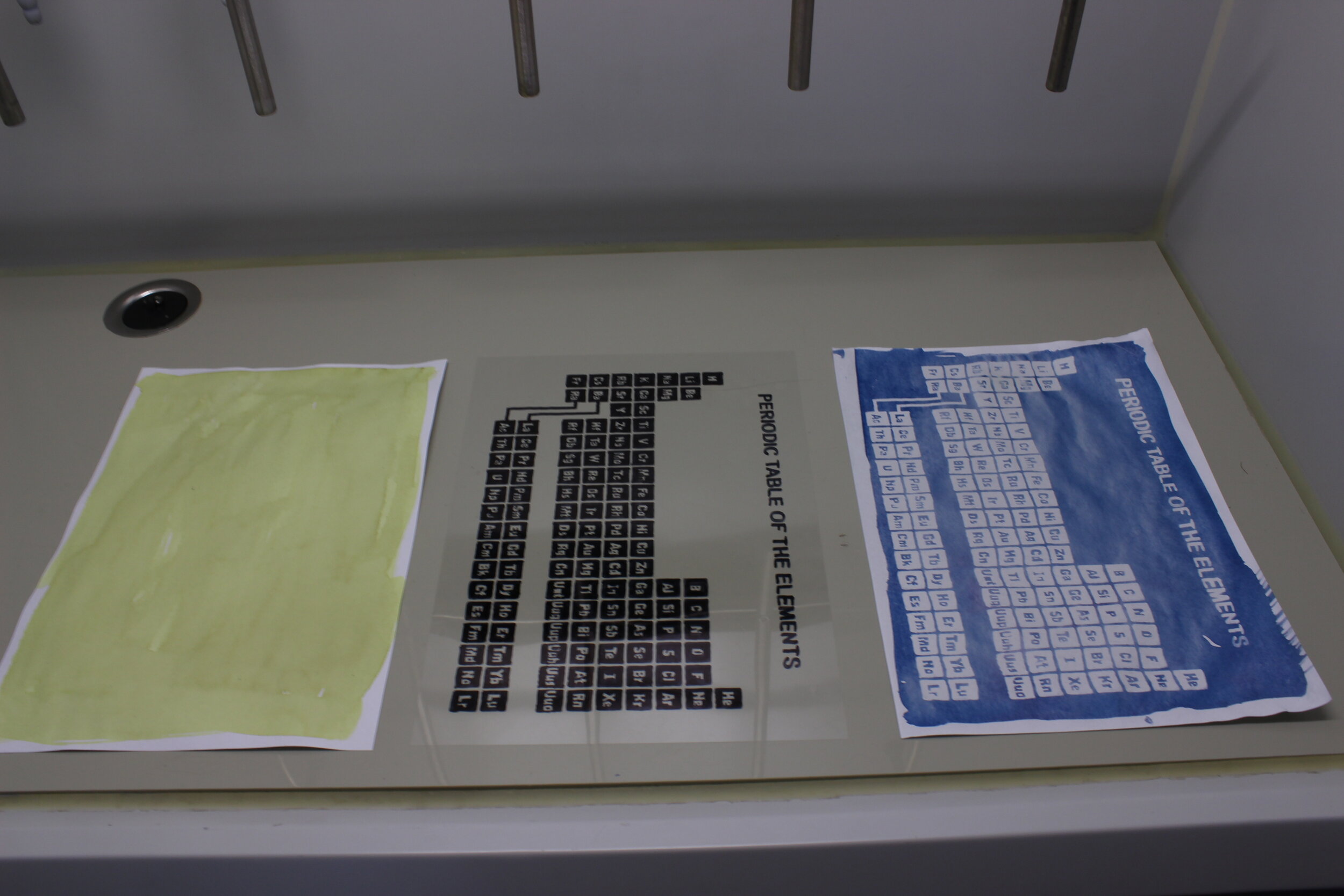

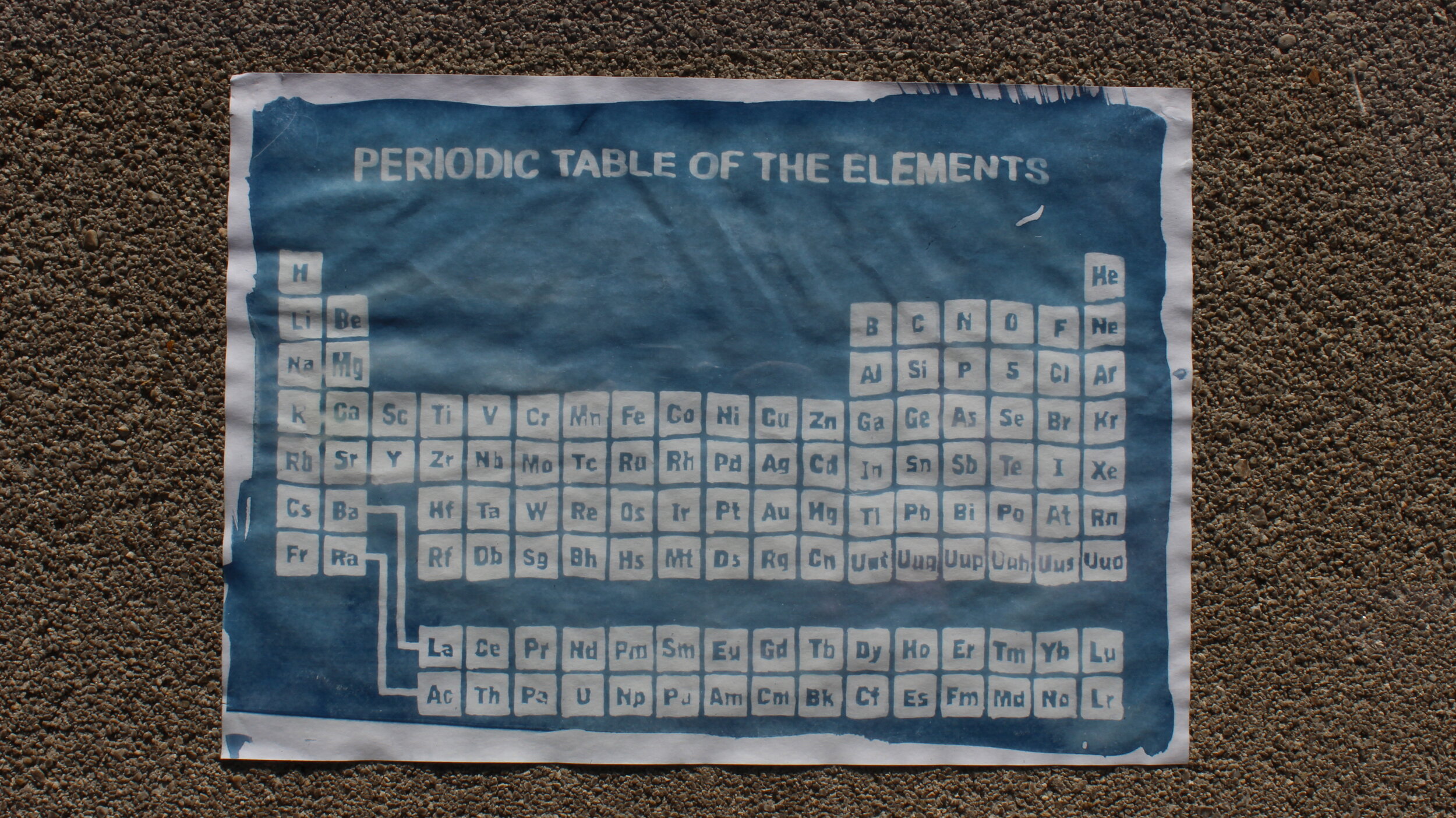

Fotos

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Kaliumhexacyanoferrat(III) (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Ammoniumeisen(III)-citrat (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Eisen(II)oxalat und pyrophores Eisen

Kommt massives Eisen mit Sauerstoff in Verbindung rostet es - jedoch sehr langsam. Je größer die Oberfläche ist, desto schneller passieren chemische Reaktionen. Sehr feine Eisenpartikel sind an der Luft selbstentzündlich (pyrophor). In diesem Experiment werden feine Eisenpartikel über einen chemischen Prozess erzeugt, um dann den Versuch “Pyrophores Eisen” zu demonstrieren.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Kommt massives Eisen mit Sauerstoff in Verbindung rostet es - jedoch sehr langsam. Je größer die Oberfläche ist, desto schneller passieren chemische Reaktionen. Sehr feine Eisenpartikel sind an der Luft selbstentzündlich (pyrophor). In diesem Experiment werden feine Eisenpartikel über einen chemischen Prozess erzeugt, um dann den Versuch “Pyrophores Eisen” zu demonstrieren.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - einfach

Geräte

Waage, Magnetrührer, 250 mL NS 14/23 Rundkolben, 100 mL Messzylinder, NS 14/23 Rückflusskühler, 400 mL Becherglas, Trichter, Faltenfilter, Magnetrührstäbchen, Saugflasche, Büchnertrichter mit passendem Rundfilter, Vakuumpumpe, Uhrglaschale, Reagenzglas, Stativmaterial, Brenner, Feuerzeug, feuerfeste Unterlage

Chemikalien

Eisen

konz. 32% Salzsäure

Oxalsäure-Dihydrat

Hinweis

Ausführung im Abzug!

Durchführung

Herstellung von Eisen(II)oxalat:

Ein 250 mL Rundkolben wird mit 5.5 g Eisennägel, 70 mL dest. Wasser und 30 mL Salzsäure (c = 32%) beschickt. Es wird ein Rückflusskühler aufgesetzt und die Mischung zum Sieden erhitzt, bis das gesamte Eisen aufgelöst wurde. Da Eisen magnetisch ist, muss kein Magnetrührstäbchen zum Rühren verwendet werden. In ein 400 mL Bescherglas werden 13g Oxalsäure-Dihydrat eingewogen und der erkaltete Reaktionsansatz über einen Trichter mit Faltenfilter direkt in dieses Becherglas filtriert. Unter Rühren wird die Suspension für kurze Zeit gerade bis zum Sieden erhitzt, um entstehenden Chlorwasserstoff auszutreiben und so das Gleichgewicht der Reaktion auf die Seite der Produkte zu verschieben. Das gelbe Eisen(II)oxalat wird durch Vakuumfiltration mit einem Büchnertrichter isoliert, gut mit Wasser gewaschen und auf einer Uhrglasschale vor Verwendung zwei Tage an der Luft getrocknet.

Pyrophores Eisen:

Ein großes Reagenzglas wird 1 cm hoch mit Eisen(II)oxalat befüllt und solange in der rauschenden Brennerflamme erhitzt, bis sich sämtliches Eisen(II)oxalat zu schwarzem Eisen, Eisen(II)oxid und Magnetit zersetzt hat. Das Reagenzglas wird dann aus dem Stativ ausgespannt und der Inhalt 1 m über einer feuerfesten Unterlage ausgeschüttet (Raum vorher abdunkeln!). Bei Kontakt mit Luftglühen die feinen Partikel auf.

Entsorgung

Alle Feststoffe und anfallende Lösungen kommen neutralisiert in den Behälter für anorganische Schwermetallabfälle.

Erklärung

Eisen(II)chlorid reagiert dann mit Oxalsäure zu Eisen(II)oxalat und Chlorwasserstoff. Auch unvermeidlich enthaltenes Eisen(III)chlorid reagiert zu dem entsprechenden Oxalat. Dieses ist aber in Wasser löslich und wird bei der Filtration abgetrennt.

Beim Erhitzen reagiert Eisen(II)oxalat zu Eisen(II)oxid, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Ersteres disproportioniert dann zu Eisen und Magnetit:

4 FeO -> Fe + Fe3O4

Fotos

Video

Literatur

wikipedia.org

youtube.com

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Eisen (Kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Katalytische Oxidation von Ethanol

Im menschlichen Körper wird Ethanol (Trinkalkohol) zu dem Zwischenprodukt Acetaldehyd mittels Enzymen umgewandelt - dies ist u.a. für den „Kater“ am nächsten Morgen verantwortlich. Im Labor ist die gezielte Oxidation von primären Alkoholen zu Aldehyden schwierig und nur mit speziellen Reaktionsbedingungen zu erreichen, da Aldehyde ebenfalls oxidationsempfindlich sind und zur Carbonsäure weiter reagieren.

Das folgende Experiment zeigt die katalytische Oxidation von Ethanol an heißem Kupfer-(II)-oxid zu Acetaldehyd.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Im menschlichen Körper wird Ethanol (Trinkalkohol) zu dem Zwischenprodukt Acetaldehyd mittels Enzymen umgewandelt - dies ist u.a. für den „Kater“ am nächsten Morgen verantwortlich. Im Labor ist die gezielte Oxidation von primären Alkoholen zu Aldehyden schwierig und nur mit speziellen Reaktionsbedingungen zu erreichen, da Aldehyde ebenfalls oxidationsempfindlich sind und zur Carbonsäure weiter reagieren.

Das folgende Experiment zeigt die katalytische Oxidation von Ethanol an heißem Kupfer-(II)-oxid zu Acetaldehyd.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment, mittel

Geräte

250 mL Becherglas, Magnetrührer mit Heizplatte, Kupferdraht, Bunsenbrenner, Pinzette, 400 mL Becherglas, Stativ

Chemikalien

Ethanol

Schiff’s Reagenz

Hinweise

Acetaldehyd ist als krebserzeugend (Kategorie 1B) eingestuft. Ausführung im Abzug!

Fuchsin steht im Verdacht krebserzeugend zu sein.

Durchführung

Ein 250 mL Becherglas wird 1 cm hoch mit Ethanol befüllt und auf 40-50°C am Magnetrührer erhitzt. Der Kupferdraht wird nun mittels Pinzette in der Brennerflamme bis zum Glühen erwärmt und dann knapp über die Ethanol-Oberfläche an einem Stativ aufgehängt.

Durch die exotherme Reaktion glüht der Draht auf. Außerdem erscheint der Draht abwechseln blank bzw. mit einer Oxidschicht überzogen.

Wird eine Probe des Ethanols nach der Reaktion mit Schiff’s Reagenz versetzt, fällt dieser Test positiv aus. Damit ist die Präsenz von Acetaldehyd nachgewiesen.

Anmerkung

Der Ethanol kann sich entzünden. Zum Löschen wird ein 400 mL Becherglas, welches in diesem Fall darübergestülpt wird, bereitgestellt.

Entsorgung

Ethanol im Abzug verdunsten lassen.

Schiff’s Reagenz wird als wässriger, organischer Abfall entsorgt.

Erklärung

Beim Zusammenkommen von Ethanoldampf und Kuper-(II)-oxid kommt es zu einer exothermen Redoxreaktion, da Kupfer-(II)oxid die Oxiation von Ethanol zu Acetaldehyd katalysiert:

Fotos

Video

Literatur

Asselborn, W., Jäckel, M. und Risch, K. T.; Chemie heute SII Gesamtband, Auflage A5, Schroedel Verlag, 2011, S. 316

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank, Carl Roth)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Kaliumpermanganat + Glycerin = Vulkanausbruch

Mit Zischen, Rauchen und violetten Flammen eruptiert unser chemischer Vulkan wenige Sekunden nach dem Mischen. Es gibt nur wenige Experimente, die so schön demonstrieren, welch ungeheure Energie bei manchen chemischen Reaktionen freiwerden kann.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Mit Zischen, Rauchen und violetten Flammen eruptiert unser chemischer Vulkan wenige Sekunden nach dem Mischen.

Es gibt nur wenige Experimente, die so schön demonstrieren, welch ungeheure Energie bei manchen chemischen Reaktionen freiwerden kann. Es wird gezeigt, warum Oxidationsmittel getrennt von Reduktionsmitteln gelagert werden müssen und was passieren kann, wenn man unbedacht mit starken Oxidationsmitteln experimentiert.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - mittel

Geräte

Feuerfeste Unterlage (z.B. Blech auf einer Waschbetonplatte), 50 mL Becherglas, Waage, 5 mL Spritze, Spatel

Chemikalien

Kaliumpermanganat

Glycerin

Hinweise

- Ausführung im Abzug!

- Nicht mehr als die angegebenen Mengen verwenden!

- Sollte die Reaktion nicht spontan starten, darf der Reaktionsansatz nicht im Müll entsorgt werden! Ein verspätetes Entzünden würde einen Brand verursachen! Vor der Entsorgung desaktivieren (siehe "Entsorgung")!

Durchführung

In einem 50 mL Becherglas werden 10 g Kaliumpermanganat eingewogen und auf die feuerfeste Unterlage im Abzug in Form eines kleinen Haufens gegeben. Mit einem Spatel wird eine kleine Mulde an der Spitze des Haufens geformt. Aus der Spritze werden vorsichtig 2 mL Glycerin hinzugefügt und der Frontschieber zügig geschlossen. Die Reaktion startet üblicherweise unter Flammenentwicklung innerhalb von 10-20 Sekunden.

Anmerkung

Es wurde sehr feinkörniges Kaliumpermanganat verwendet. Eventuell kann ein vorhergehendes Verreiben im Mörser notwendig sein.

Die Verwendung von Eisenpulver - wie an mancher Stelle angegeben - ist nach unseren Erfahrungen nicht notwendig.

Entsorgung

Den ausgekühlten Reaktionsrückstand versetzt man mit Wasser (Desaktivierung) und entsorgt das gesammelte Waschwasser im Behälter für anorganische Schwermetallabfälle. Die Spritze kann nach dem Auswachen mit dest. Wasser erneut verwendet werden oder wird im Hausmüll entsorgt (Glycerin ist kein Gefahrstoff, der eine gesonderte Entsorgung erfordert) .

Erklärung

Kaliumpermanganat reagiert exotherm (unter Hitzeentwicklung) mit dem Glycerin. Durch die Wärme wird die Reaktion beschleunigt, so dass es zu einem thermischen Durchgehen (engl. runaway) kommt und sich die Mischung entzündet.

C3H5(OH)3 + KMnO4 → CO2 + K2CO3 + H2O + K2MnO4 + MnO2 + Mn2O3

Foto

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Glycerin (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.