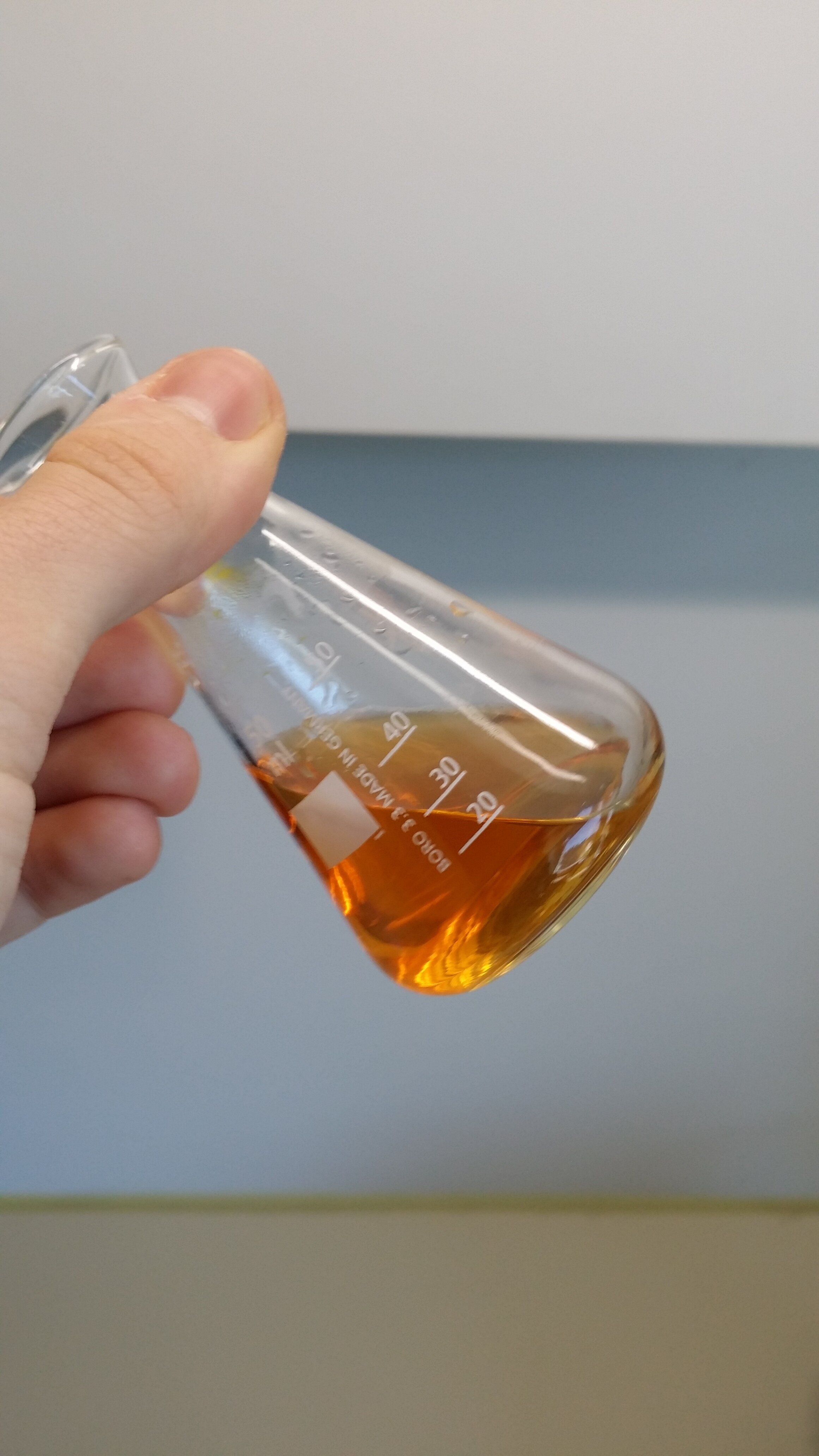

Flüssig-Flüssig-Extraktion von Beta-Carotin

In vielen Lebensmitteln kommt Beta-Carotin vor, Grünkohl hat dabei den höchsten Gehalt von ca. 9mg/100g. Es ist eine wichtige Vorstufe von Retinol (Vitamin A) und wird daher auch gerne als Provitamin A bezeichnet. In Pflanzen ist es neben Chlorophyll auch an der Lichtaufnahme zur Fotosynthese beteiligt. Als Demonstration einer Flüssig-Flüssig-Extraktion wird in diesem Experiment Beta-Carotin aus Karotten isoliert.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

In vielen Lebensmitteln kommt Beta-Carotin vor, Grünkohl hat dabei den höchsten Gehalt von ca. 9mg/100g. Es ist eine wichtige Vorstufe von Retinol (Vitamin A) und wird daher auch gerne als Provitamin A bezeichnet. In Pflanzen ist es neben Chlorophyll auch an der Lichtaufnahme zur Fotosynthese beteiligt (siehe Versuch „Chromatographie von Blattfarbstoffen“). Als Demonstration einer Flüssig-Flüssig-Extraktion wird in diesem Experiment Beta-Carotin aus Karotten isoliert.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - mittel

Geräte

Standmixer, Magnetrührer mit Rührfisch, 2 Erlenmeyerkolben 100 mL/50 mL, (Scheide-)trichter, Spatel, Messzylinder, Küvetten aus PS, Pasteurpipetten, Laborstativset, Filterpapier

Chemikalien

Natriumcarbonat

Eisessig

Petrolether

Natriumsulfat

Durchführung

Eine Hand voll geschnittener Karotten werden in einem Standmixer mit so viel Wasser versetzt, dass durch Pürieren ein dünnflüssiger Brei entsteht.

Dieser Brei wird in einen 100 mL Erlenmeyerkolben überführt, mit einem Spatel Natrium- oder Kaliumcarbonat versehen und für 5 min gekocht.

Nach dem Erkalten wird tropfenweise (!) Eisessig mit einer Pasteurpipette hinzugegeben, bis keine Gasentwicklung mehr zu verzeichnen ist. Achtung, die Lösung neigt zum Überschäumen.

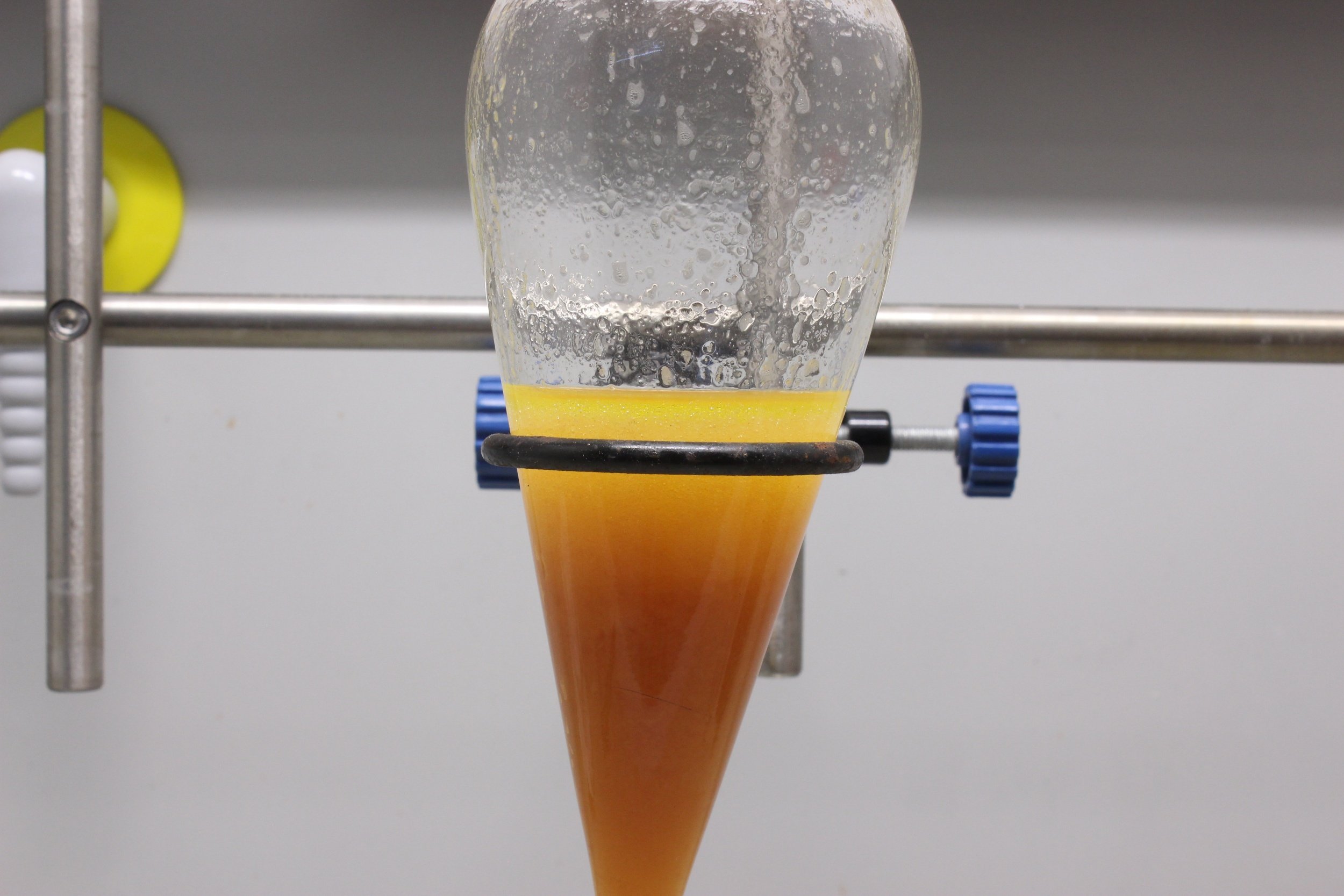

Der Inhalt des Erlenmeyerkolbens wird in einen Scheidetrichter überführt und mit etwa 20 mL Petrolether extrahiert. Die untere, wässrige Phase wird abgetrennt und verworfen, während die organische Phase mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen wird.

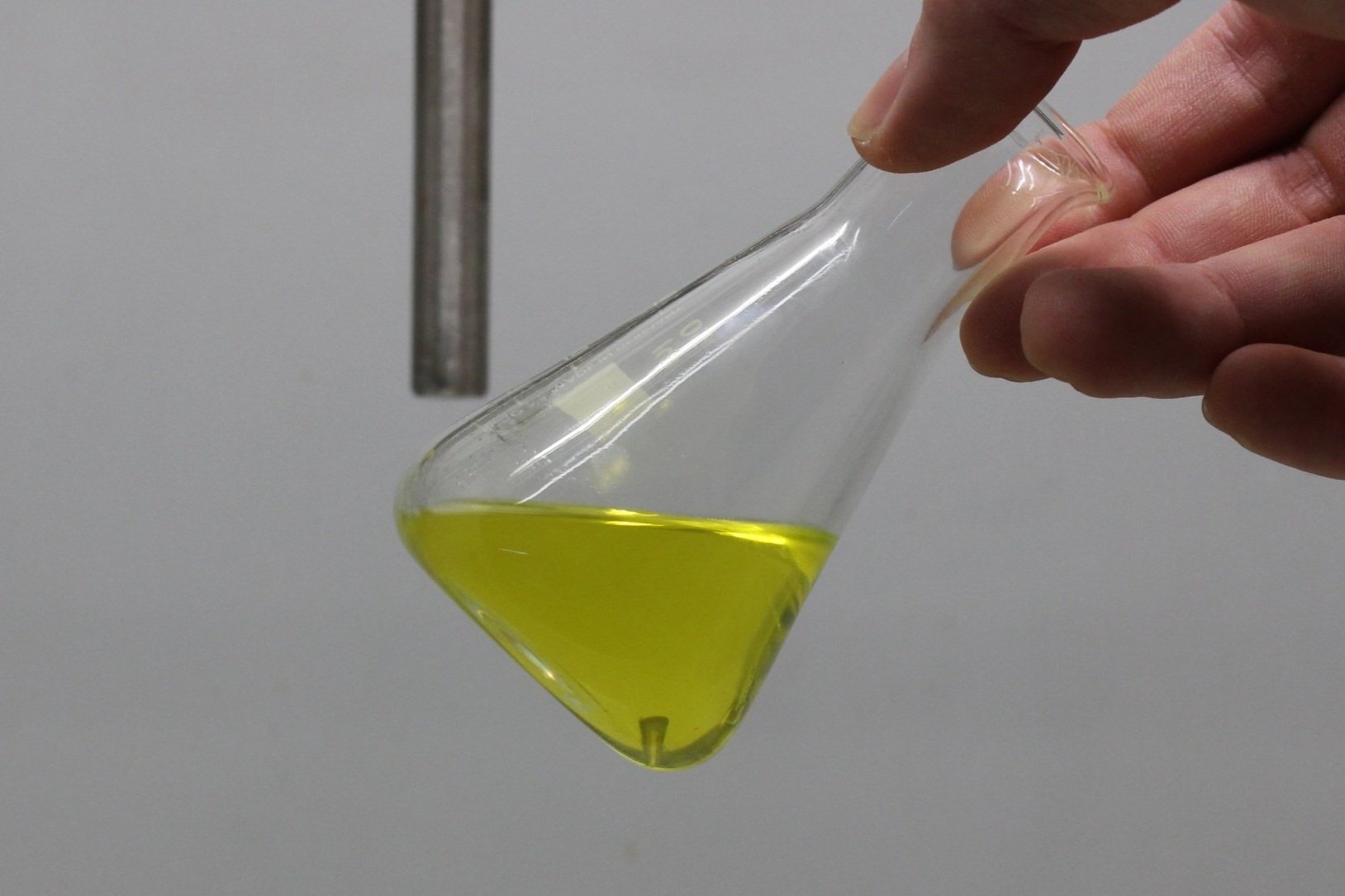

Ein 50 mL Erlenmeyerkolben wird mit einem Trichter versehen, in dem ein Faltenfilter platziert wird. Darin werden 1-2 Spatel wasserfreies Natriumsulfat vorgelegt und die organische Phase in den Trichter abgelassen.

Die filtrierte Lösung wird in eine Küvette pipettiert und davon ein UV/VIS-Spektrometer aufgenommen.

Entsorgung

Alle Lösungsmittel kommen in den Behälter für organische, halogenfreie Abfälle. Die wässrige Phase wird als saurer Abfall entsorgt.

Erklärung

Beta-Carotin löst sich als sehr unpolares Molekül deutlich besser in Petrolether, als in – sehr polarem – Wasser („similia similibus solvuntur“ – Gleiches löst Gleiches).

Auch in Blättern kommt Beta-Carotin vor (siehe Versuch: „Chromatographie von Blattfarbstoffen“), dort dient es zur Photosynthese als Chromophor und schützt überdies hinaus vor schädlichem UV-Licht.

Werden das UV/VIS-Spektrum eines Blattextrakts und jenes von Beta-Carotin betrachtet, lässt sich in beiden das Absorbtionsmaximum von Beta-Carotin bei 430 nm finden.

Fotos

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Natriumsulfat (kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Hydrolyse von Saccharose + Fehling Probe

Wendet man die Fehling-Probe bei Saccharose an, führt dies zu keinem Farbumschlag, da diese ein nicht-reduzierender Zucker ist.

Durch Hydrolyse des Disaccharids mit verdünnter Salzsäure entstehen die beiden Monosaccharide Glucose und Fructose (beides reduzierende Zucker), was sich durch eine anschließende Probe nach Fehling veranschaulichen lässt.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Wendet man die Fehling-Probe bei Saccharose an, führt dies zu keinem Farbumschlag, da diese ein nicht-reduzierender Zucker ist.

Durch Hydrolyse des Disaccharids mit verdünnter Salzsäure entstehen die beiden Monosaccharide Glucose und Fructose (beides reduzierende Zucker), was sich durch eine anschließende Probe nach Fehling veranschaulichen lässt.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

2 Reagenzgläser, Stativmaterial mit 2 Klemmen, Brenner oder Magnetrührer mit Becherglas, Pasteurpipetten

Chemikalien

Saccharose

Salzsäure (konz.)

Fehling I

Fehling II

Durchführung

Zur Demonstration werden beide Reagenzgläser nebeneinander aufgebaut und in diese je ein Spatel Saccarose sowie 1 ml heißes Wasser gegeben. Folgend wird einer der beiden Lösungen ein Tropfen konz. Salzsäure hinzugefügt.

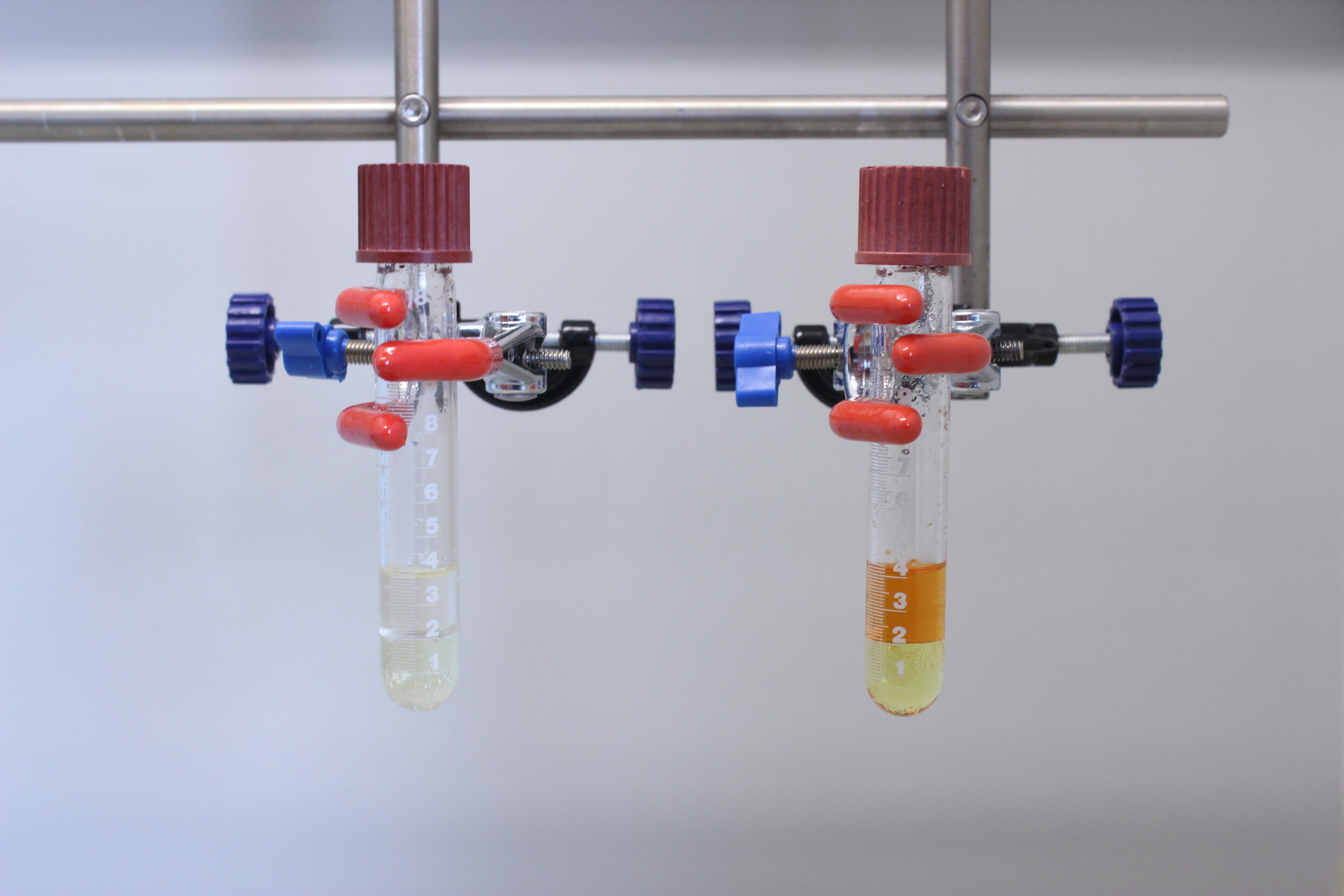

Nach einer Wartezeit von 5 min werden in beide Regenzgläser je die gleichen Mengen an Fehling I und Fehling II pipettiert (ca. 2ml).

Anschließend werden beide Reagenzgläser mit einem Brenner (oder in einem Wasserbad unter Verwendung eines Magnetrührers) vorsichtig erwärmt. Jene zuvor mit Salzsäure behandelte Lösung führt zu einem Farbumschlag – die Fehling Probe ist positiv.

Entsorgung

Anfallender Abfall muss auf Grund der entstehenden Kupferverbindungen im Gefäß für Schwermetallsalz-Lösungen entsorgt werden.

Erklärung

Saccharose ist ein Disaccharid, welches aus den Monosacchariden Glucose und Fructose aufgebaut ist, die über eine α,β-1,2-glycosidische Bindung verbunden sind,. Saccharose selbst ist ein nicht reduzierender Zucker, sowohl Glucose als auch Fructose besitzen diese Eigenschaft.

Die Reaktion mit Wasser und katalytisch wirkender Salzsäure spaltet das Disaccharid in Glucose und Fructose auf, wodurch die Fehling-Probe positiv ausfällt.

Video

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank, Merck)

Kaliumnatriumtartrat (kein Gefahrstoff nach GHS)

Saccharose (kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Nachweis der Standardanionen im Trennungsgang

Im Trennungsgang liegen die Kationen als Salze der Standardanionen (Carbonat, Chlorid, Nitrat und Sulfat) vor. In einem ersten Schritt gilt es diese zu bestimmen, dies soll anhand dieses Experiments demonstriert werden.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Im Trennungsgang liegen die Kationen als Salze der Standardanionen (Carbonat, Chlorid, Nitrat und Sulfat) vor. In einem ersten Schritt gilt es diese zu bestimmen.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - mittel

Geräte

Reagenzgläser, Reagenzglasständer, Spatel, Pasteurpipetten

Chemikalien

Natriumchlorid

Kaliumnitrat

Magnesiumsulfat

Natriumcarbonat

Silbernitrat-Lösung (0,1 M)

Bariumchlorid-Lösung (0,1 M)

Bariumhydroxid-Lösung (ges.)

Salzsäure (konz.)

Lunges Reagenz I und II

Zinkpulver

Eisessig

Durchführung

Carbonat:

Eine kleine Menge Natriumcarbonat wird in einem Reagenzglas mit konz. Salzsäure versehen und ein mit Bariumhydroxid-Lösung befülltes Gährröhrchen aufgesetzt. Alternativ kann das entstehende Gas mit einer gebogenen Pasteurpipette in die Lösung eingeleitet werden. Bei Anwesenheit von Carbonat trübt sich das Barytwasser:

CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O

Chlorid:

Ein Spatel Natriumchlorid wird in einem Reagenzglas vorgelegt und in etwas Wasser gelöst. Bei Zugabe von Silbernitratlösung entsteht ein weißer Niederschlag.

Nitrat:

Eine nitrathaltige Probenlösung wird mit Lunges Reagenz I und II versehen und mit Eisessig angesäuert. Bei Zugabe eines Körnchens Zink entsteht Wasserstoff in statu nascendi, welcher das Nitrat zu Nitrit reduziert und es wird ein violetter Azofarbstoff gebildet.

Sulfat:

Zur Bestimmung von Sulfat wird eine 0,1 M Bariumchlorid-Lösung zur Probenlösung hinzugetropft. Liegt Sulfat vor, kommt es zur Bildung eines weißen Niederschlags.

Anmerkung

Im Trennungsgang müssen die Standardanionen im Sodaauszug der Ursubstanz nachgewiesen werden, da manche Kationen die dargestellten Nachweisreaktionen stören. Lediglich der Nachweis von Carbonat erfolgt aus der Ursubstanz – der Sodaauszug ist immer carbonathaltig.

Entsorgung

Anfallender Abfall wird im Gefäß für Schwermetallsalz-Lösungen entsorgt.

Video

Literatur

Gerdes, Eberhard: Qualitative Anorganische Analyse - Ein Begleiter für Theorie und Praxis, 2. korr. u. überarb. Auflage 1. Nachdr. 2001, Springer Verlag Berlin

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank, Merck)

Natriumchlorid (kein Gefahrstoff nach GHS)

Magnesiumsulfat (kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Fehling-Probe

Um Aldehydgruppen (-CHO) in reduzierenden Zuckern nachzuweisen bedient man sich gerne der nach Hermann Fehling benannten Fehling-Probe. Zwei Nachweisreagenzien führen zusammen mit Aldehydgruppen zu einem Farbumschlag.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Um Aldehydgruppen (-CHO) in reduzierenden Zuckern nachzuweisen bedient man sich gerne der nach Hermann Fehling benannten Fehling-Probe. Zwei Nachweisreagenzien führen zusammen mit Aldehydgruppen zu einem Farbumschlag.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

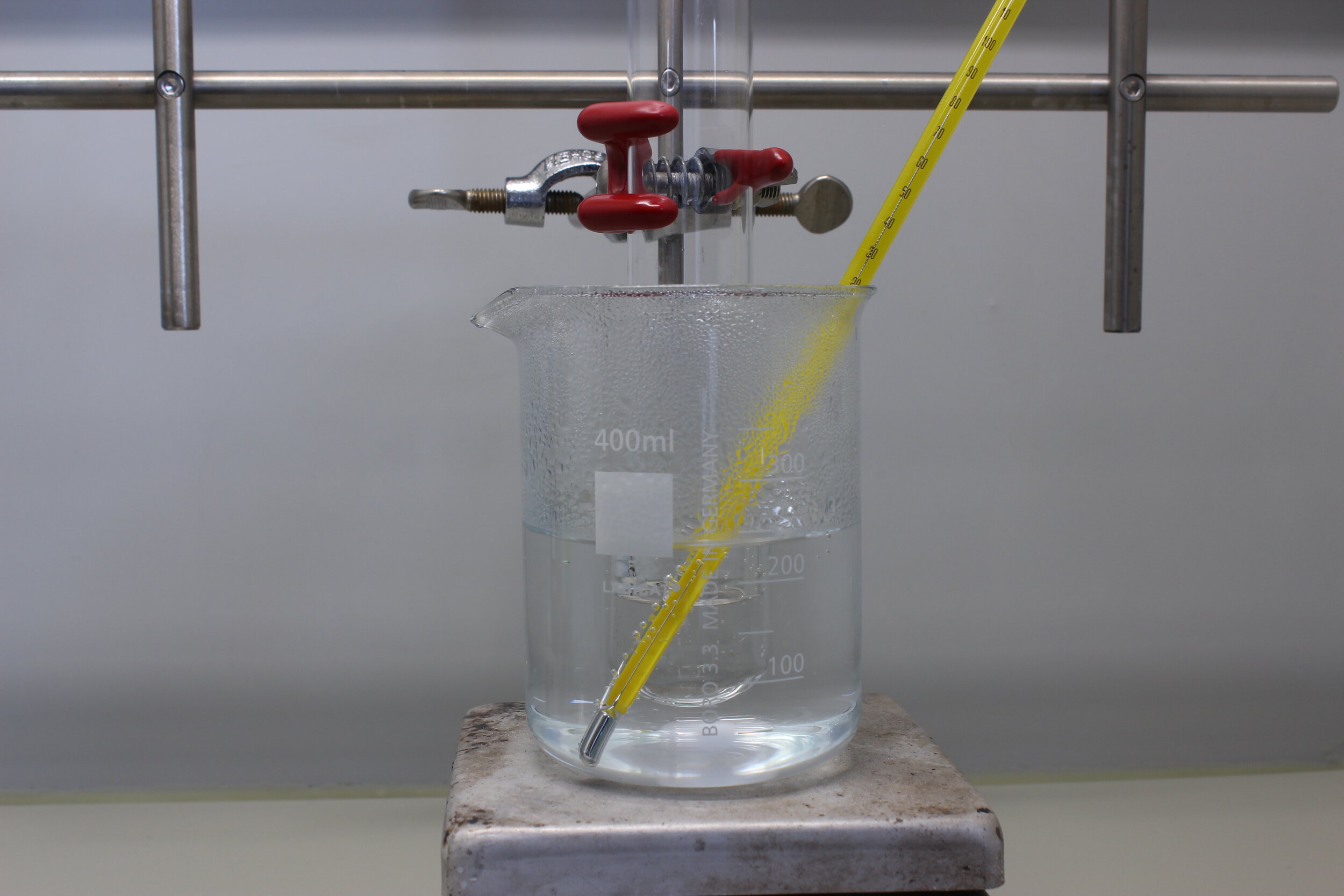

2 Bechergläser 250 ml, 1 Becherglas 400ml, 2 Reagenzgläser, Stativmaterial mit 2 Klemmen, Magnetrührer/Heizplatte

Chemikalien

Kupfersulfat-Pentahydrat

Kaliumnatriumtartrat

Natriumhydroxid

Glucose

Durchführung

Zu Beginn werden die beiden Lösungen hergestellt.

Fehling I

7 g Kupfersulfat-Pentahydrat werden in 100 ml Wasser gelöst.

Fehling II

35 g Kaliumnatriumtartrat werden gemeinsam mit 10 g Natriumhydroxid in 100 ml Wasser gelöst.

Fehling-Probe

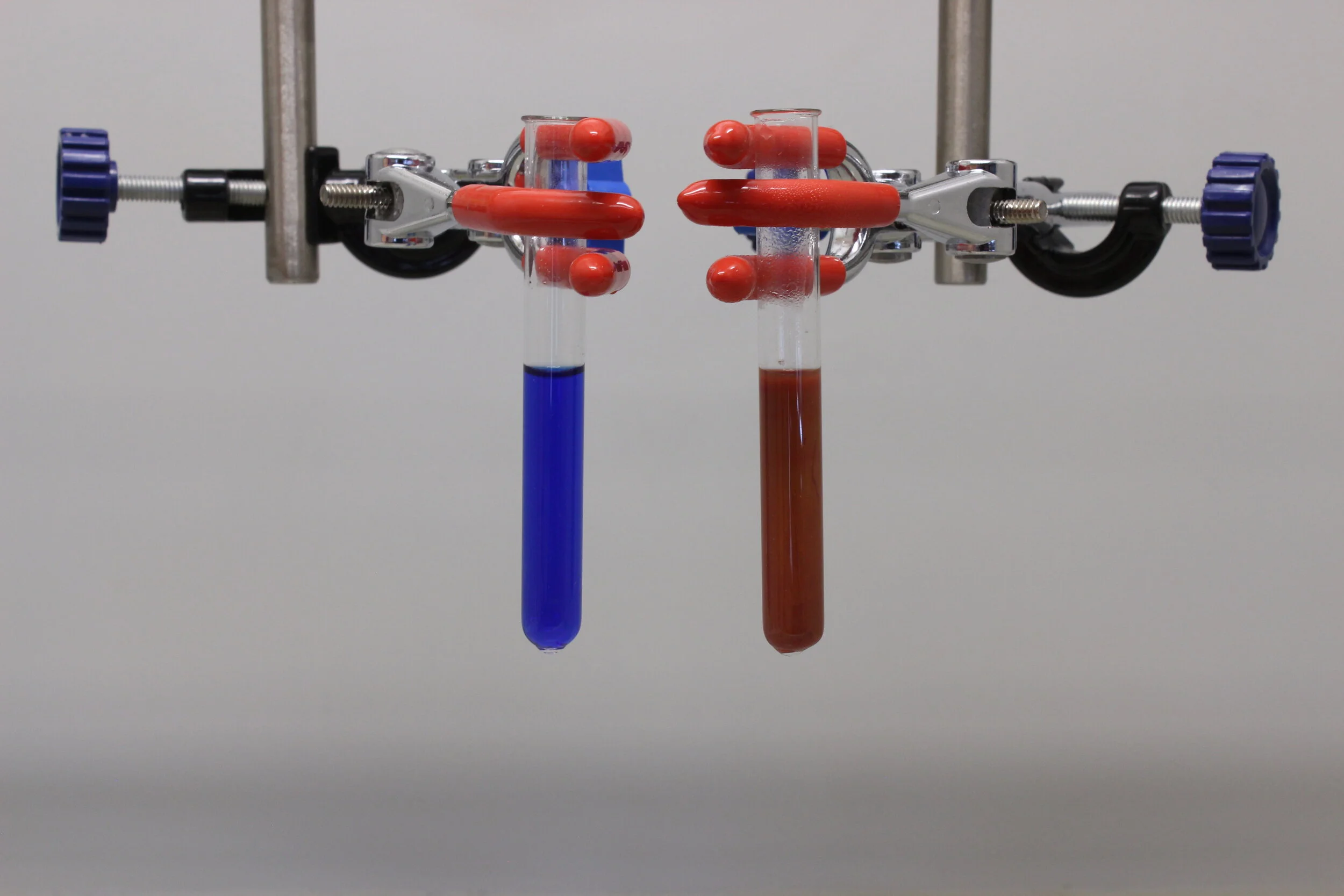

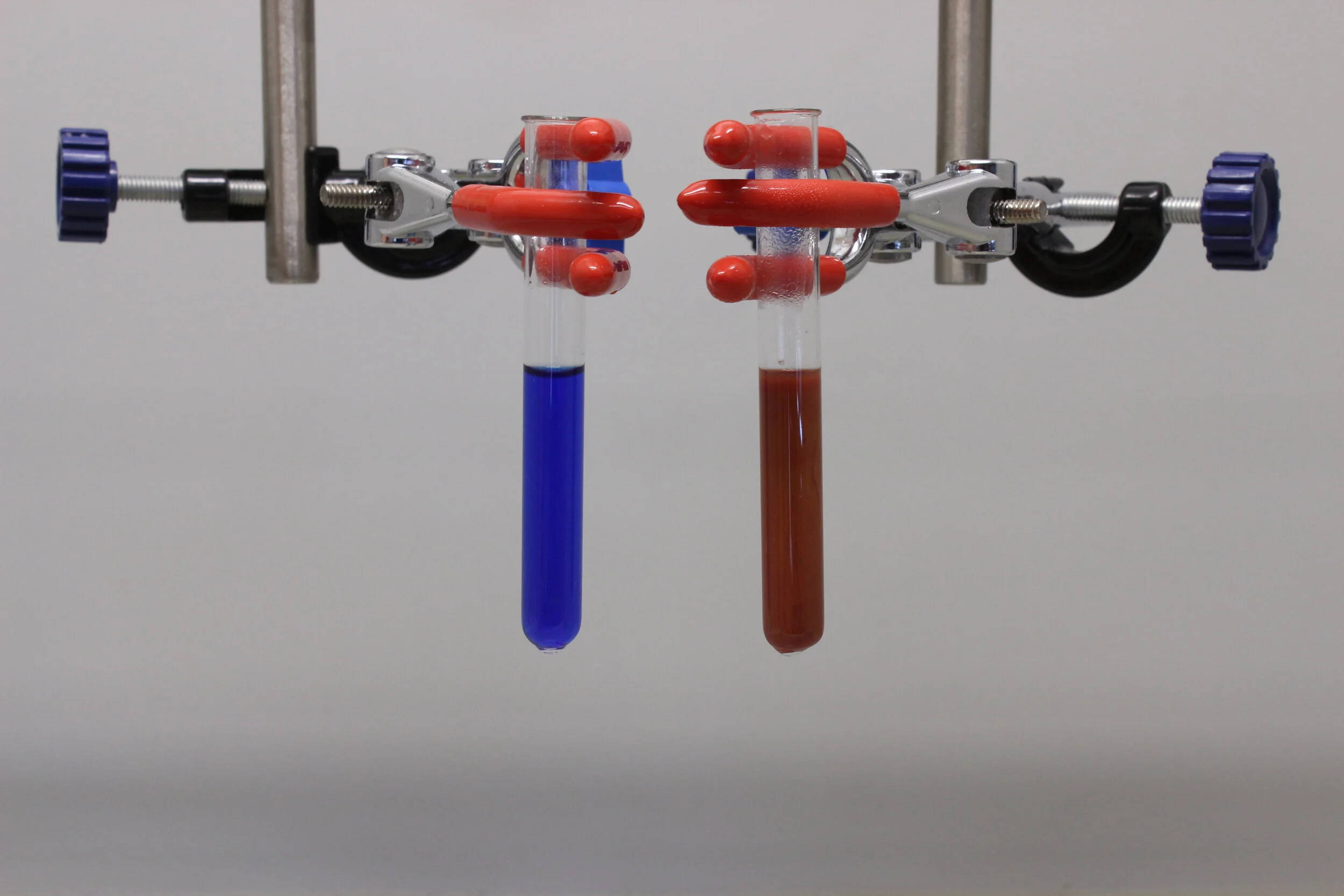

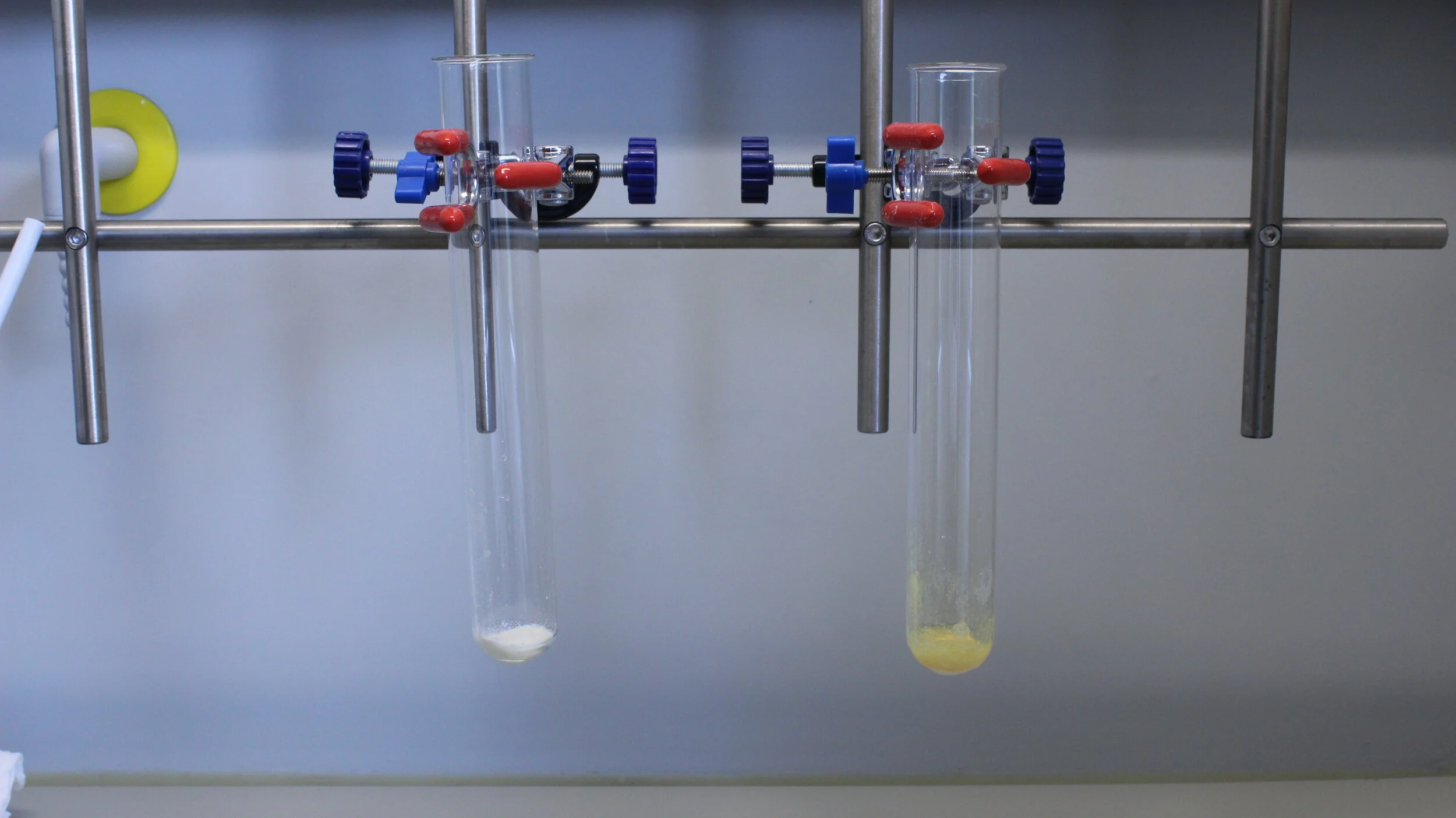

Zur Demonstration des Nachweises werden zwei Regenzgläser nebeneinander eingespannt und in eines davon ein Spatel Glucose gegeben. Anschließend werden beiden Regenzgläsern je die gleichen Mengen an Fehling I und Fehling II hinzugegeben (ca. 2ml).

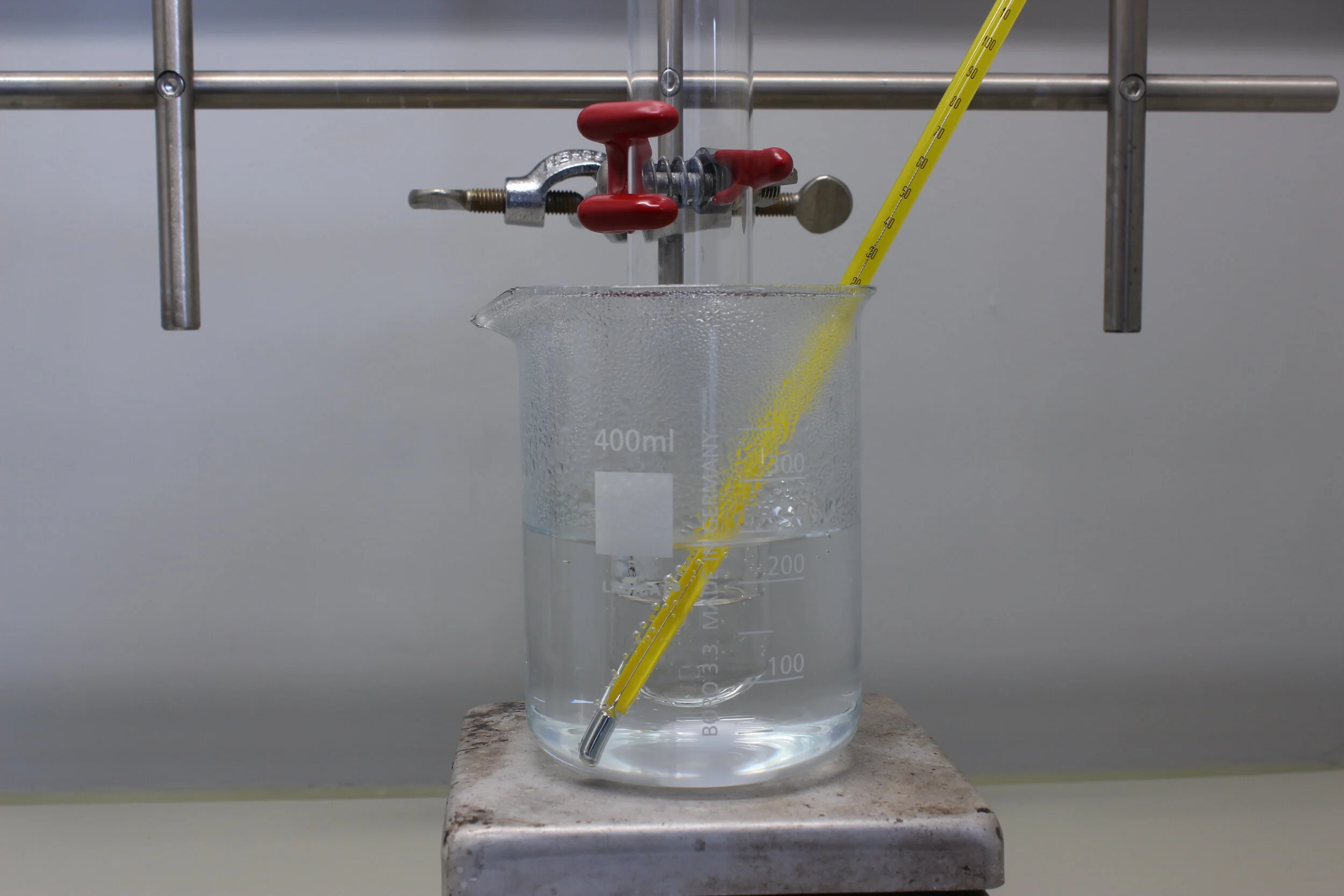

Folgend wird ein Becherglas mit Wasser auf einem Magnetrührer unter der Apparatur aufgebaut, und damit beide Reagenzgläser gelinde erwärmt.

Entsorgung

Anfallender Abfall muss auf Grund der entstehenden Kupferverbindungen im Gefäß für Schwermetallsalz-Lösungen entsorgt werden.

Erklärung

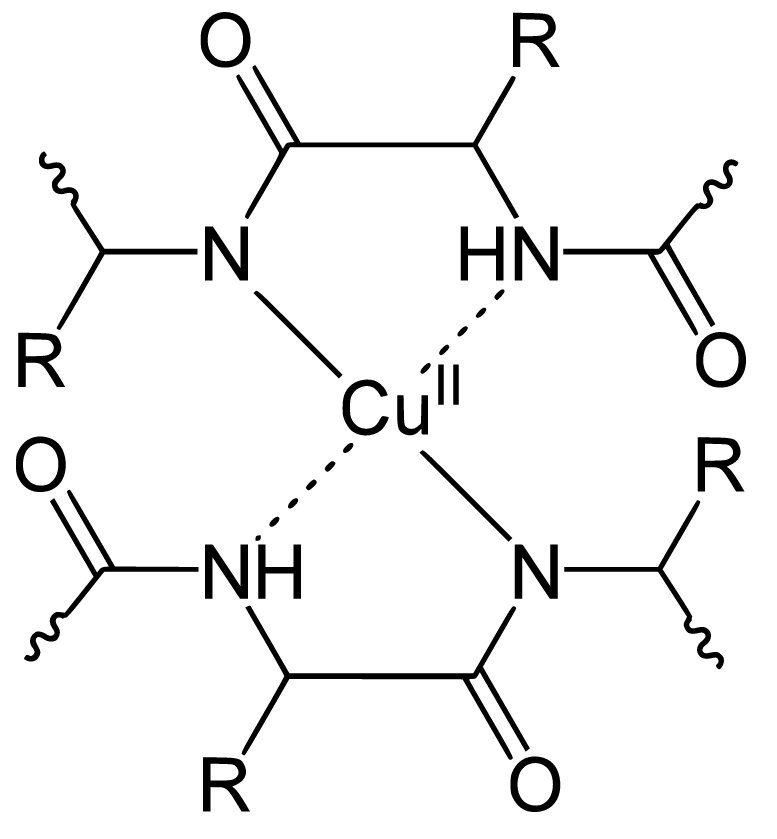

Die wässrige Lösung von Kupfer(II)-sulfat (Fehling I) bildet beim Zusammenschütten mit dem Kaliumnatriumtartrat und der Natronlauge der Fehling-II-Lösung einen tiefblauen Tartrato-Kupfer(II)-Komplex.

Bei nicht-reduzierenden Zuckern wie Saccharose kommt es jedoch zu keiner Niederschlagsbildung - die Lösung bleibt tiefblau.

Foto

Video

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Kaliumnatriumtartrat (kein Gefahrstoff nach GHS)

Glucose (kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Biuret-Probe

Die Biuret-Reaktion dient als Nachweisreaktion für Proteine. Kupfer(II)sulfat reagiert dabei mit den Peptidbindungen zu einem violetten Komplex.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Die Biuret-Reaktion dient als Nachweisreaktion für Proteine. Kupfer(II)sulfat reagiert dabei mit den Peptidbindungen zu einem violetten Komplex.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment -einfach

Geräte

Reagenzglas, Pasteurpipette, Spatel, Reagenzglasständer

Chemikalien

Gelatine

Kupfer(II)sulfat

Natronlauge (10%)

Durchführung

In einem Reagenzglas wird ein Spatel Gelatine vorgelegt, welche in etwas destilliertem Wasser supsendiert wird. Anschließend werden einige Tropfen 10% Natronlauge hinzugegeben und der Inhalt des Reagenzglases gut gemischt. Darauffolgend wird zuvor bereitete, gesättigte Kupfer(II)sulfat-Lösung hinzugegeben, woraufhin ein Farbumschlag von blau nach violett zu sehen ist.

Entsorgung

Wässriger Schwermetallabfall.

Erklärung

Kupfer geht mit den freien Elektronenpaaren der Stickstoffatome aus den Aminosäuren eine koordinative Bindung ein. Es ändert sich dabei die Aufspaltung der d-Orbitale des Kupfers und die Farbe ändert sich von blau nach violett.

Video

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Gelatine (kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Xanthoprotein-Reaktion

Die Xanthoprotein-Reaktion dient als Nachweisreaktion für aromatische Aminosäuren in Proteinen. Sie ist somit spezifisch für die aromatischen Aminosäuren Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan.

Durch die Zugabe von Salpetersäure findet eine Nitrierung am Benzolring statt und es entsteht eine gelbliche Nitroverbindung.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Die Xanthoprotein-Reaktion dient als Nachweisreaktion für aromatische Aminosäuren in Proteinen. Sie ist somit spezifisch für die aromatischen Aminosäuren Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan.

Durch die Zugabe von Salpetersäure findet eine Nitrierung am Benzolring statt und es entsteht eine gelbliche Nitroverbindung.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - mittel

Geräte

Reagenzglas, Pasteurpipette, Spatel

Chemikalien

Gelatine

Salpetersäure (konz.)

Durchführung

In einem Reagenzglas wird ein Spatel Gelatine vorgelegt. Anschließend werden einige Tropfen konz. Salpetersäure hinzugegeben und mit einem Spatel umgerührt.

Entsorgung

Neutralisiert über das Abwasser.

Erklärung

Bei der Zugabe von Salpetersäure findet eine Nitrierung am Benzolring von aromatischen Aminosäuren statt, wobei eine gelbe Nitroverbindung entsteht.

Dabei wird ein Wasserstoffatom durch die Nitrogruppe der Salpetersäure substituiert:

Video

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Gelatine (kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Synthese von Salicylsäuremethylester

Salicylsäuremethylester oder auch Wintergrünöl ist der Methylester der Salicylsäure. Es wird von vielen Pflanzen produziert und unteranderem als ätherisches Öl in Salben oder– vor allem in Nordamerika – als Geschmacksrichtung von Kaugummis eingesetzt. In diesem kurzen Experiment wird Methylsalicylat durch die Veresterung von Salicylsäure mit Methanol gewonnen, wobei Schwefelsäure als Katalysator verwendet wird. Aus vorher geruchsneutralen Edukten entsteht ein Produkt mit stark ausgeprägtem Geruch.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Salicylsäuremethylester oder auch Wintergrünöl ist der Methylester der Salicylsäure. Er wird von vielen Pflanzen produziert und unteranderem als ätherisches Öl in Salben oder– vor allem in Nordamerika – als Geschmacksrichtung von Kaugummis eingesetzt. In diesem kurzen Experiment wird Methylsalicylat durch die Veresterung von Salicylsäure mit Methanol gewonnen, wobei Schwefelsäure als Katalysator verwendet wird. Aus vorher geruchsneutralen Edukten entsteht ein Produkt mit stark ausgeprägtem Geruch.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - mittel

Geräte

Reagenzglas, Becherglas, Heizplatte

Chemikalien

Salicylsäure

Methanol

Schwefelsäure (konz.)

Durchführung

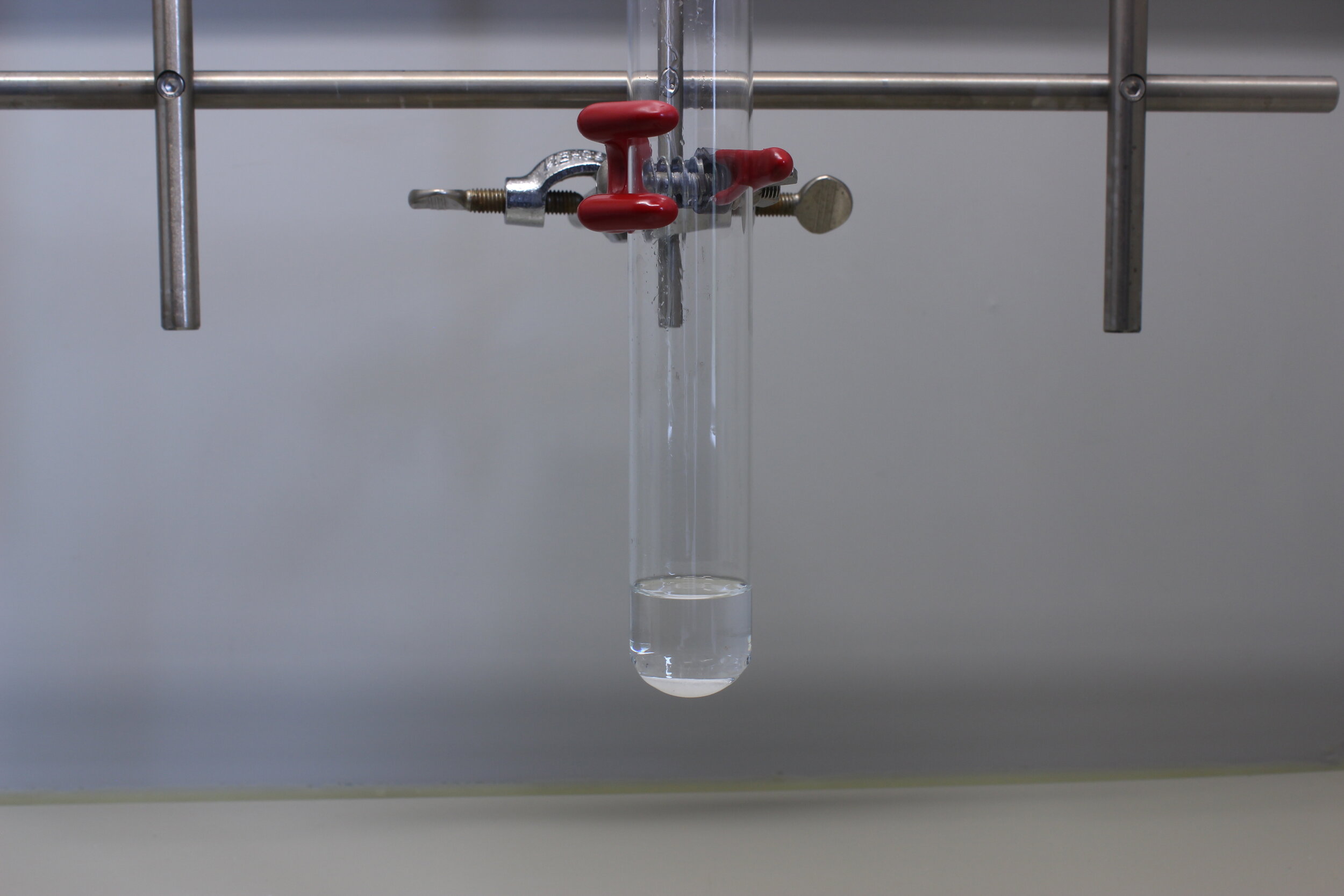

In einem Reagenzglas wird, da es sich um eine Gleichgewichtsreaktion handelt, 1g Salicylsäure mit 10 Äquivalenten Methanol (3 mL) zusammen mit wenigen Tropfen konz. Schwefelsäure bei ca. 80° C im Wasserbad für zehn Minuten erhitzt. Anschließend wird der Geruch vorsichtig (!) geprüft.

Entsorgung

Neutralisiert im organischen Lösungsmittelabfall.

Erklärung

Ester entstehen bei Mischung eines Alkohols mit einer Carbonsäure unter Anwesenheit eines Katalysators. Die dabei ablaufende Additions-Eliminierungs-Reaktion wird auch „Fischer-Veresterung“ genannt.

Im ersten Schritt wird die Salicylsäure durch die Schwefelsäure protoniert, wobei in weiterer Folge ein Carbeniumion gebildet wird - dadurch kann der Alkohol nukleophil angreifen. Das entstehende Intermediat widerspricht der Erlenmeyerregel, wodurch nach Protonenumlagerung Wasser abgespalten wird. Nach Deprotonierung – wobei der Katalysator regeneriert wird – entsteht Salicylsäuremethylester.

Fotos

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Elektrophile Addition

Bei der elektrophilen Addition reagieren ungesättigte Verbindungen wie Alkene oder Alkine mit unterschiedlichen Stoffklassen. So reagiert z.B. Cyclohexen mit Brom nach diesem Mechanismus, während Cyclohexan in einer radikalischen Substitution bromiert wird.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Bei der elektrophilen Addition reagieren ungesättigte Verbindungen wie Alkene oder Alkine mit unterschiedlichen Stoffklassen. So reagiert z.B. Cyclohexen mit Brom nach diesem Mechanismus, während Cyclohexan in einer radikalischen Substitution bromiert wird (ein Experiment dazu haben wir bereits hier veröffentlicht).

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - mittel

Geräte

Reagenzgläser, Pasteurpipetten, Stopfen, Alufolie

Chemikalien

Cyclohexen

Bromwasser (2%)

Hinweise

Ausführung im Abzug! Niemals Brom mit Aceton mischen.

Durchführung

Es werden zwei Reagenzgläser mit je einer Pasteurpipette Cyclohexen in einen Reagenzglasständer gestellt, wobei eines der beiden Reagenzgläser mit Alufolie ummantelt ist, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Dann wird jeweils eine Pasteurpipette 2 % Bromwasser hinzugegeben, beide Reagenzgläser mit einem Stopfen verschlossen und geschüttelt, wobei sich das Gemisch sofort entfärbt.

Wird die Alufolie entfernt, so kommt zum Vorschein, dass auch hier alles Brom reagierte. Die Reaktion ist also im Gegensatz zur radikalischen Substitution nicht von Licht abhängig.

Entsorgung

Um überschüssiges Brom zu quenchen, wird basische Natriumthiosulfatlösung hinzugegeben und der Inhalt beider Reagenzgläser als organischer, halogenhaltiger Abfall entsorgt.

Erklärung

Im ersten Schritt greift die Doppelbindung das Brom an, wodurch unter heterolytischer Spaltung ein Bromonium-Ion gebildet wird. Das dabei ebenfalls entstehende Halogenanion greift dann nukleophil das positivierte Kohlenstoffatom von der Rückseite an. Dabei wird gesättigtes trans-1,2-Dibromcyclohexan gebildet.

Video

Literatur

Kapeller/Koch: Chemische Experimente zur Organischen Chemie und zum Umweltschutz.

J. Clayden, et. al.: Organic Chemistry. 2012. Oxford University Press.

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Radikalische Substitution

Bei der radikalischen Substitution, einem Reaktionsmechanismus der organischen Chemie, wird ein, an ein sp3-hybridisertes Kohlenstoffatom gebundenes Wasserstoffatom durch z.B. ein Sauerstoff- oder Halogenatom ersetzt. Diese Reaktion läuft nur dann ab, wenn Radikale durch homolytische Spaltung einer Bindung entstehen. Dies kann durch Radikalstarter (AIBN bzw. DBPO) oder bei Halogenen durch (UV-)Licht geschehen.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Bei der radikalischen Substitution, einem Reaktionsmechanismus der organischen Chemie, wird ein, an ein sp3-hybridisertes Kohlenstoffatom gebundenes Wasserstoffatom durch z.B. ein Sauerstoff- oder Halogenatom ersetzt. Diese Reaktion läuft nur dann ab, wenn Radikale durch homolytische Spaltung einer Bindung entstehen. Dies kann durch Radikalstarter (AIBN bzw. DBPO) oder bei Halogenen durch (UV-)Licht geschehen.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - mittel

Geräte

Reagenzgläser, Pasteurpipetten, Stopfen, Alufolie, Lichtquelle

Chemikalien

Cyclohexan

Bromwasser (2%)

Hinweise

Ausführung im Abzug! Niemals Brom mit Aceton mischen.

Durchführung

Es werden zwei Reagenzgläser mit je einer Pasteurpipette Cyclohexan in einen Reagenzglasständer gestellt, wobei eines der beiden Reagenzgläser mit Alufolie ummantelt ist, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Dann wird jeweils eine Pasteupipette 2 % Bromwasser hinzugegeben, beide Reagenzgläser mit einem Stopfen verschlossen und geschüttelt. Dabei geht das Brom in die organische Phase über.

Um die Reaktion zu starten, wird das nicht ummantelte Reagenzglas Licht ausgesetzt. Dabei eignet sich entweder direktes Sonnenlicht, ein Overhead-Projektor oder eine 500 W Lampe.

Nach 10 min ist er Inhalt farblos – sämtliches Brom ist abreagiert. Bei dem vor Licht geschützten Reagenzglas ist das Cyclohexan weiterhin durch unreagiertes Brom rötlich gefärbt.

Entsorgung

Um überschüssiges Brom zu quenchen, wird basische Natriumthiosulfatlösung hinzugegeben und der Inhalt beider Reagenzgläser als organischer, halogenhaltiger Abfall entsorgt.

Erklärung

Im ersten Schritt wird ein sehr kleiner Teil des Broms durch UV-Licht homolytisch zu Bromradikalen gespalten. Da die Bindung von Brom mit 193 kJ/mol am schwächsten ist (C-H: 413 kJ/mol, C-C: 348 kJ/mol), wird diese Bindung gespalten.

Dann tritt eine Kettenreaktion auf: Für jedes reagierte Bromradikal entsteht ein neues Radikal.

Wenn sich zwei Radikale treffen, wird eine neue Bindung ausgebildet. Das ist aber unwahrscheinlich, da immer nur sehr wenig Radikale gleichzeitig vorliegen. Die Kettenreaktion läuft ca. 106 mal ab, bevor zwei Radikale aufeinander treffen und die Termination eintritt. Deshalb können manche radikalischen Reaktionen explosionsartig ablaufen (Z.B. die Reaktion von Chlorgas mit Wasserstoff).

Ohne UV-Licht startet die Reaktion nicht, weil keine Initiation stattfindet. Das ist an dem von vor Licht geschütztem Reagenzglas zu sehen.

Fotos

Video

Literatur

Kapeller/Koch: Chemische Experimente zur Organischen Chemie und zum Umweltschutz.

J. Clayden, et. al.: Organic Chemistry. 2012. Oxford University Press.

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Methan-Herstellung im Reagenzglas

Würde man – so wird es bei Römpp/Raaf beschrieben – alle Chemiker befragen, welche die einfachste organische Verbindung sei, so würde die Mehrzahl Methan angeben. In diesem Experiment wird eine kleine Menge Methan hergestellt und dessen Eigenschaften diskutiert.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Würde man – so wird es bei Römpp/Raaf beschrieben – alle Chemiker befragen, welche die einfachste organische Verbindung sei, so würde die Mehrzahl das Methan angeben. In diesem Experiment wird eine kleine Menge Methan hergestellt und dessen Eigenschaften diskutiert.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - einfach

Geräte

Reagenzglas, durchbohrter Stopfen, Stativmaterial, Brenner, Feuerzeug, Stahlwolle, Glasstab

Chemikalien

wasserfreies Natriumacetat

Natriumhydroxid

Hinweis

Ausführung im Abzug!

Durchführung

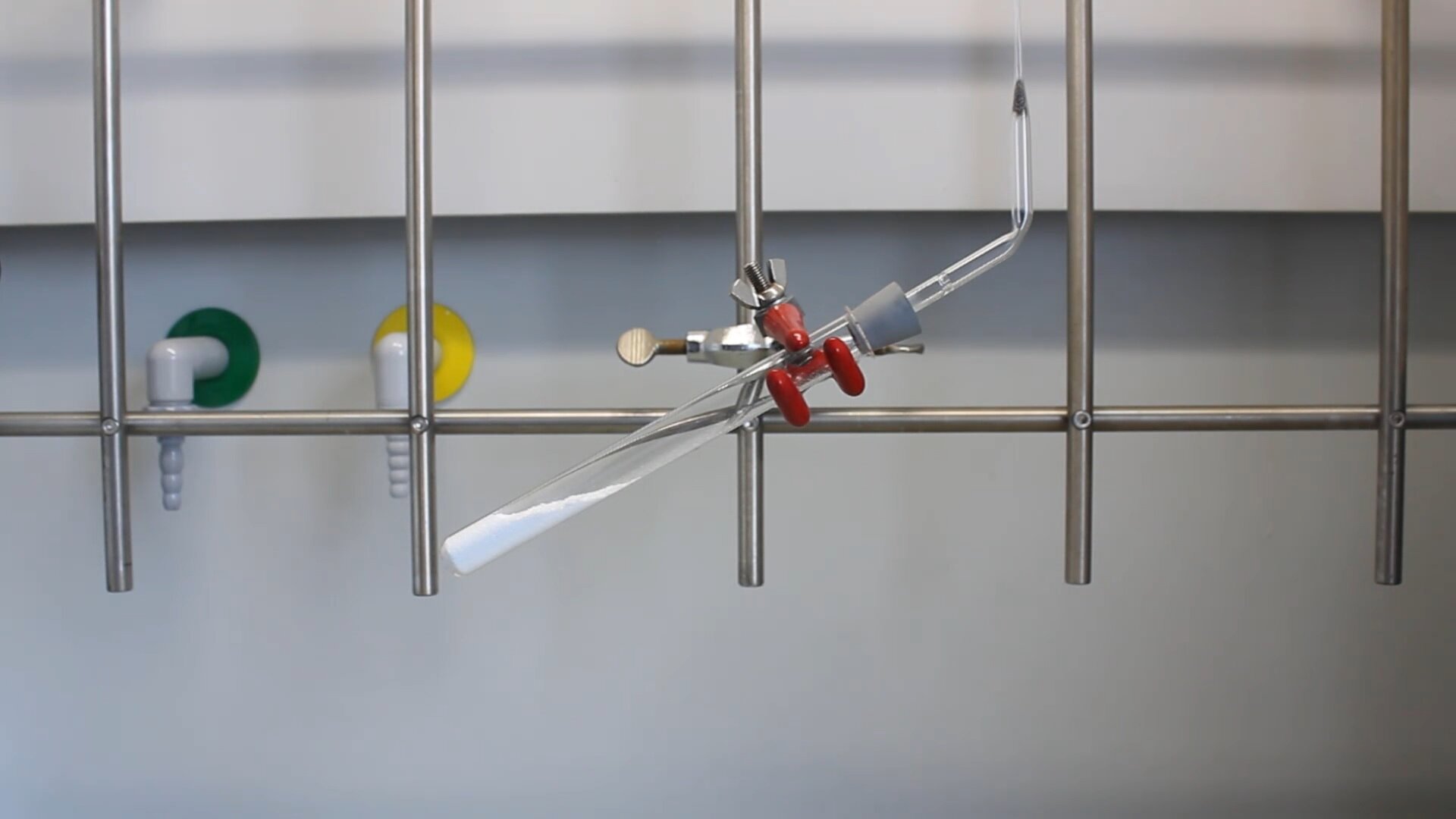

In eine Pasteurpipette wird etwas Stahlwolle als Rückschlagsicherung bei der späteren Verbrennung platziert. Die Pipette wird im Brenner erwärmt und gebogen, sodass ein 60° Winkel entsteht. Bevor die Pipette verwendet wird, muss auf deren Durchgängigkeit geprüft werden: Dazu bläst man mit einem Pipettenhütchen etwas Luft hindurch.

In ein Becherglas werden 1,25 g wasserfreies Natriumacetat und 2,5 g Natriumhydroxid eingewogen und mit einem Glasstab innig verrieben. Das Gemisch wird in ein Reagenzglas gefüllt und dieses über einen durchbohrten Stopfen mit der präparierten Pipette versehen. Das Reagenzglas sollte dabei leicht schräg im Stativ eingespannt werden und die Pipette senkrecht nach oben zeigen.

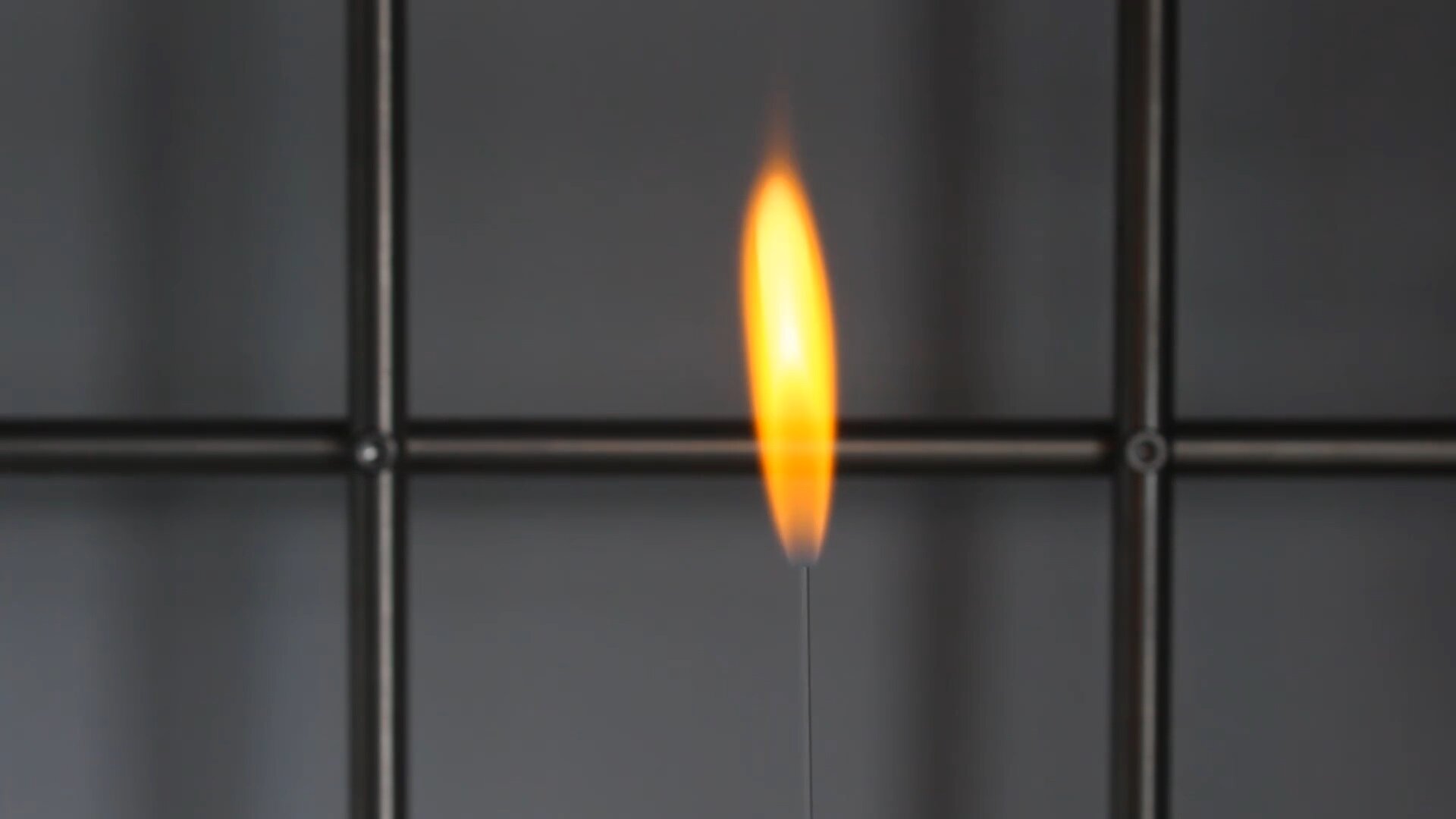

Wird das Gemisch nun vorsichtig mit dem Brenner erhitzt (zu harsches Erhitzen führt zur Zersetzung des Natriumacetats), setzt eine lebhafte Gasentwicklung ein. Nach zehn Sekunden ist sämtlicher Sauerstoff im Reagenzglas durch Methan ersetzt, wobei dieses am Ende der Pasteurpipette entzündet werden kann.

Entsorgung

Alle Rückstände können mit dem Abwasser entsorgt werden. Das Reagenzglas sollte nicht mehr verwendet werden, da es vom Natriumhydroxid stark angeätzt wird.

Erklärung

Das Methan entsteht nach dieser Reaktionsgleichung:

Die Verbrennung lässt sich so formulieren:

Fotos

Video

Literatur

Römpp/Raaf: Organische Chemie im Probierglas. 15. Auflage. Stuttgart, Franckh’sche Verlagshandlung. 1982.

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

wasserfreies Natriumacetat (kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Chromatographie von Blattfarbstoffen

Im Herbst verfärben sich die Blätter sämtlicher Bäume und werden bunt. Doch wie kommt es eigentlich dazu? Um eine Erklärung zu finden, müssen die Blätter zuerst mit einem geeigneten Verfahren untersucht werden. Hierbei ist die Auftrennung und Analyse über eine Dünnschichtchromatographie am zweckmäßigsten, welche von Schülern problemlos selbst durchgeführt werden kann.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Im Herbst verfärben sich die Blätter sämtlicher Bäume und werden bunt. Doch wie kommt es eigentlich dazu? Um eine Erklärung zu finden, müssen die Blätter zuerst mit geeigneten Verfahren untersucht werden. Hierbei ist die Auftrennung via Dünnschichtchromatographie und UV/VIS-Spektroskopie am zweckmäßigsten.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment, mittel

Geräte

Macherey-Nagel DC Platten ALUGRAM Sil G/UV254 5x7,5 cm, Mikroliterpipette 1-5 µl mit passenden Spitzen, Schraubdeckelglas, Reibschale mit Pistill, Quarzsand, Faltenfilter, Pasteurpipette, Reagenzglas und Reagenzglasständer, Messpipetten, Bleistift und Geodreieck, Pinzette, UV/VIS-Spektrometer, PS Küvetten

Chemikalien

Ethanol

Ethylacetat

Cyclohexan

Hinweis

DC Platten niemals ohne Handschuhe angreifen, da Feuchtigkeit die Trennleistung mindert. Kurzwelliges UV-Licht ist für die Augen sehr schädlich!

Durchführung

Vorbereitung:

Zuerst wird das Probenmaterial besorgt: Das können z.B. Blätter von Bäumen sein. Stehen diese nicht zur Verfügung, eignet sich auch eingefrorener Spinat hervorragend für dieses Experiment.

Das pflanzliche Material wird dann im Mörser mit etwas Sand versehen und vollständig mit Ethanol bedeckt. Durch Zerreiben werden die Pflanzenfarbstoffe rasch extrahiert und der Ethanol nimmt eine intensiv-grüne Farbe an. Durch Filtration über einen Faltenfilter werden alle störenden Schwebstoffe entfernt. Insbesondere für die UV/VIS-Spektroskopie muss die Probenlösung klar sein.

Dünnschichtchromatographie:

Für die Dünnschichtchromatographie muss zuerst das Laufmittel hergestellt werden: Dazu wird Cyclohexan und Ethylacetat im Verhältnis 3:1 gemischt. Für ein handelsübliches 450 g Marmeladenglas – das als Entwicklungskammer zweckentfremdet wird - sind ca. 10-15 mL Laufmittel notwendig. Es werden also zuerst 9 mL Cyclohexan gefolgt von 3 mL Ethylacetat in das Glas pipettiert und durch Schwenken vermischt. Um die Kammer mit Dampf zu sättigen, werden die Wände mit Küchenpapier ausgekleidet. Durch den Kontakt mit dem Laufmittel haften diese von selbst am Glas.

Während sich die Kammer äquilibriert, wird die DC Platte vorbereitet. Dazu wird 1 cm über dem unteren Rand der DC Platte unter Zuhilfenahme eines Geodreiecks ein gerader Strich mit einem weichen Bleistift gezeichnet. Auf dieser Hilfslinie werden dann mittels Mikroliterpipette 3x 5 µl Blattextrakt aufgetragen. Zwischen den Intervallen muss die Platte kurz trocknen, ansonsten breiten sich die Substanzflecken zu weit aus. Das Ziel ist, Substanzflecken in der Größe von 2-3 mm zu haben, um eine optimale Trennung zu gewährleisten. Es funktioniert sehr gut, mehrere Substanzflecken aneinander zu setzen, so dass die Auftragungszone entlang der Hilfslinie größer wird. Die Kieselgel-Schicht darf während des Auftragens nicht beschädigt werden.

Die betüpfelte DC Platte wird aufrecht in die Entwicklungskammer gestellt. Durch Kapillarkräfte steigt das Laufmittel entlang der Platte nach oben. Ist die Laufmittelfront nach 5-10 min ca. 1 cm vom oberen Rand entfernt, wird die DC-Platte mit einer Pinzette aus der Kammer genommen und die Laufmittelfront eingezeichnet, um später den Rf-Wert zu berechnen.

Die luftgetrocknete DC-Platte kann nun unter kurzwelligem (254 nm) und langwelligem (366 nm) UV-Licht betrachtet werden. Auf der DC-Platte befindet sich ein Fluoreszenzindikator, der unter kurzwelligem UV-Licht grün fluoresziert. Durch Fluoreszenzlöschung erscheinen Substanzflecken dunkel. Unter langwelligem UV-Licht besitzen manche Farbstoffe selbst eine Fluoreszenz. Auch die Betrachtung unter sichtbarem Licht eignet sich bei farbigen Substanzen.

Der Rf-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

Rf = Laufstrecke Substanz / Abstand Auftragunglinie zur Laufmittelfront

UV/VIS-Spektroskopie:

Die Probenlösung wird mit einer Pasteurpipette in eine Küvette aus Polystyrol überführt und im UV/VIS-Spektrometer gemessen.

Entsorgung

Alle Lösungsmittel kommen in den Behälter für organische, halogenfreie Abfälle.

Erklärung

Dünnschichtchromatographie:

Die mobile Phase – das Laufmittel - schleppt alle Farbstoffe mit. Diese haben aber aufgrund ihres unterschiedlichen Aufbaus unterschiedlich starke Wechselwirkungen mit der stationären Phase – dem Kieselgel. Manche Farbstoffe werden vom Kieselgel stärker zurückgehalten, andere schwächer. Das führt zu einem Trenneffekt und das zuvor homogene Gemisch kann in seien Bestandteile zerlegt und analysiert werden.

UV/VIS-Spektroskopie:

Im UV/VIS-Spektrometer wird Licht mit definierter Wellenlänge auf die Probe gestrahlt und mit einem Detektor gemessen, wie viel davon absorbiert wird. So absorbieren Chlorophyll A und B blaues und rotes Licht, reflektieren aber grünes Licht (weshalb wir Pflanzen als „grün“ wahrnehmen). Aber wie die Dünnschichtchromatographie gezeigt hat, besteht der Blattextrakt nicht nur aus grünem Chlorophyll – auch im UV/VIS-Spektrum kann das Absorbtionsmaximum von beta-Carotin bei 475 nm identifiziert werden.

Antwort auf die Eingangsfrage: Warum verfärben sich die Blätter im Herbst ?

Würde man ein Blatt aus dem Sommer und eines aus dem Herbst vergleichen, würde man sehen, dass die Rf-Werte gleichbleiben – also dieselben Substanzen im Blatt vorkommen. Was sich ändert, ist die Zusammensetzung. Grünes Chlorophyll wird im Herbst tiefer im Stamm eingelagert, orange und rote Carotinoide bzw. Xantophylle kommen dann zum Vorschein.

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Tollens-Test - Silberspiegel

Der Tollens-Test ist – wie die Fehling-Probe – eine sehr empfindliche Nachweismethode für Aldehyde oder andere reduzierend wirkende Verbindungen.

Aber es gibt auch eine andere Anwendung: Bevor man technisch in der Lage war, Oberflächen mit Metallen zu bedampfen, um Spiegel zu erzeugen, wurden diese mit Tollens-Reagenz verspiegelt. Christbaumkugeln werden auch heute noch so hergestellt.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Der Tollens-Test ist – wie die Fehling-Probe – eine sehr empfindliche Nachweismethode für Aldehyde oder andere reduzierend wirkende Verbindungen.

Aber es gibt auch eine andere Anwendung: Bevor man technisch in der Lage war, Oberflächen mit Metallen zu bedampfen, um Spiegel zu erzeugen, wurden diese mit Tollens-Reagenz verspiegelt. Christbaumkugeln werden zum Teil auch heute noch so hergestellt.

Schwierigkeitsgrad

Schülerversuch - schwer

Geräte

sauberes (!) Reagenzglas, Reagenzglasständer, 100 mL Erlenmeyerkolben, Pasteurpipetten

Chemikalien

Silbernitratlösung 0,1 mol/L

konz. Salmiakgeist (25-30 %)

Natriumhydroxid

Glucose

Hinweis

Durchführung

In ein kleines Reagenzglas werden 2,5 mL 0,1 molare Silbernitratlösung gegeben. Hinzu kommen einige wenige Körnchen Natriumhydroxid. Die Lösung wird dann mit so viel konz. Salmiakgeist versetzt, bis sich der entstehende Niederschlag wieder auflöst (genau arbeiten, nicht zu viel hinzugeben). Dann werden 1,5 mL gesättigte Glucoselösung hinzugegeben und das Reagenzglas im Wasserbad bei 60-70 °C erwärmt. Es scheidet sich innerhalb von einer Minute elementares Silber an der Gefäßwand ab – es entsteht ein Silberspiegel. Das Reagenzglas wird zum Schluss dreimal mit dest. Wasser ausgewaschen – der Spiegel bleibt so über längere Zeit stabil.

Entsorgung

Das Waschwasser sowie die gebrauchte Verspiegelungslösung werden mit überschüssiger Glukose versetzt und so das gesamte Silber reduziert. Nach einem Tag filtriert man: Das Filtrat kommt gut verdünnt in den Abfluss, der Niederschlag in den Behälter für anorganische Schwermetallabfälle.

Erklärung

Da Salmiakgeist alkalisch ist, bildet sich Silber(I)oxid als Niederschlag.

Mit weiterem Salmiakgeist geht Silber(I)oxid in den löslichen Diamminsilber(I)-komplex über.

Bei Zugabe von Glucose (einer Aldose), wird die Aldehydgruppe zur Carbonsäure oxidiert, während der Silberkomplex zu elementarem Silber reduziert wird.

Foto

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank, Carl Roth)

Glucose (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Schiffsche Probe (Aldehydnachweis)

Die Schiffsche Probe, benannt nach dem deutsch-italienischen Chemiker Hugo Schiff, ist eine Nachweisreaktion, die zum qualitativen Test auf Aldehyde verwendet wird. Obwohl die Schiff’sche Probe um 1860 entwickelt wurde, konnte erst über 120 Jahre später 1980 der ablaufende Reaktionsmechanismus mittels NMR-Spektroskopie geklärt werden. Außerdem findet Schiffs Reagenz, das für die Nachweisreaktion benötigt wird, auch in der Histologie als Färbemittel Einsatz.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Die Schiffsche Probe, benannt nach dem deutsch-italienischen Chemiker Hugo Schiff, ist eine Nachweisreaktion, die zum qualitativen Test auf Aldehyde verwendet wird. Obwohl die Schiffsche Probe um 1860 entwickelt wurde, konnte erst über 120 Jahre später 1980 der ablaufende Reaktionsmechanismus mittels NMR-Spektroskopie geklärt werden. Außerdem findet Schiffs Reagenz, das für die Nachweisreaktion benötigt wird, auch in der Histologie als Färbemittel Einsatz.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - einfach

Geräte

2x Reagenzgläser oder 2x 25 mL Erlenmeyerkolben, 2x 50 mL Erlenmeyerkolben, Pasteur-Pipetten, Spatel, Trichter, Filterpapier, Analysenwaage, 1 mL Spritze oder Messpipette mit Pipettierhilfe

Chemikalien

Fuchsin

konz. 30% Salzsäure

Natriumsulfit (wasserfrei)

Aktivkohle

Probe

Hinweise

Fuchsin ist als vermutlich krebserzeugend eingestuft. Schüler dürfen mit diesem Stoff nicht experimentieren!

Ausführung im Abzug!

Durchführung

Herstellung von Schiffs Reagenz

0,025 g Fuchsin werden in einen 50 mL Erlenmeyerkolben eingewogen und in 25 mL dest. Wasser unter vorsichtigem Erwärmen auf dem Magnetrührer (40 °C) gelöst. Ein eventuell unlöslicher Rückstand wird durch Filtration entfernt. Zu der Fuchsinlösung werden 0,25 g wasserfreies Natriumsulfit hinzugefügt und mit 0,25 mL konz. Salzsäure angesäuert. Nach 30 min Standzeit wird die verbleibende Gelbfärbung mit etwas Aktivkohle entfernt und filtriert. Das so erhaltene Filtrat ist einsatzbereit und luft- bzw. lichtgeschützt lagerstabil.

Schiffsche Probe

1 mL der vermutlich aldehydhaltigen Probe wird mit 2 mL Schiffs Reagenz versehen. Der Nachweis ist positiv, wenn eine Violettfärbung eintritt.

Entsorgung

Schiffs Reagenz sowie die Probenlösung kommen in den Behälter für wässrige organische Abfälle.

Erklärung

Das zunächst violette Fuchsin reagiert mit in situ hergestellter Schwefeliger Säure zu farbloser Fuchsinschwefeliger Säure. Weil das Schwefel-Atom der Schwefeligen Säure an das zentrale Kohlenstoffatom des Fuchsins bindet, geht die sp2-Hybridisierung verloren und das zuvor große π-Elektronenfeld wird aufgespalten. Das Absorptionsmaximum verschiebt sich in den für den Menschen nicht sichtbaren Bereich und die Verbindung wird farblos.

Aldehyde reagieren dann mit den Aminogruppen der Fuchsinschwefeligen Säure zu einem Anlagerungsprodukt, wodurch der ursprüngliche sp2-Hybrid Zustand samt π-Elektronenfeld wiederhergestellt wird.

Fotos

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Natriumsulfit (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Aktivkohle (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Katalytische Oxidation von Ethanol

Im menschlichen Körper wird Ethanol (Trinkalkohol) zu dem Zwischenprodukt Acetaldehyd mittels Enzymen umgewandelt - dies ist u.a. für den „Kater“ am nächsten Morgen verantwortlich. Im Labor ist die gezielte Oxidation von primären Alkoholen zu Aldehyden schwierig und nur mit speziellen Reaktionsbedingungen zu erreichen, da Aldehyde ebenfalls oxidationsempfindlich sind und zur Carbonsäure weiter reagieren.

Das folgende Experiment zeigt die katalytische Oxidation von Ethanol an heißem Kupfer-(II)-oxid zu Acetaldehyd.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Im menschlichen Körper wird Ethanol (Trinkalkohol) zu dem Zwischenprodukt Acetaldehyd mittels Enzymen umgewandelt - dies ist u.a. für den „Kater“ am nächsten Morgen verantwortlich. Im Labor ist die gezielte Oxidation von primären Alkoholen zu Aldehyden schwierig und nur mit speziellen Reaktionsbedingungen zu erreichen, da Aldehyde ebenfalls oxidationsempfindlich sind und zur Carbonsäure weiter reagieren.

Das folgende Experiment zeigt die katalytische Oxidation von Ethanol an heißem Kupfer-(II)-oxid zu Acetaldehyd.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment, mittel

Geräte

250 mL Becherglas, Magnetrührer mit Heizplatte, Kupferdraht, Bunsenbrenner, Pinzette, 400 mL Becherglas, Stativ

Chemikalien

Ethanol

Schiff’s Reagenz

Hinweise

Acetaldehyd ist als krebserzeugend (Kategorie 1B) eingestuft. Ausführung im Abzug!

Fuchsin steht im Verdacht krebserzeugend zu sein.

Durchführung

Ein 250 mL Becherglas wird 1 cm hoch mit Ethanol befüllt und auf 40-50°C am Magnetrührer erhitzt. Der Kupferdraht wird nun mittels Pinzette in der Brennerflamme bis zum Glühen erwärmt und dann knapp über die Ethanol-Oberfläche an einem Stativ aufgehängt.

Durch die exotherme Reaktion glüht der Draht auf. Außerdem erscheint der Draht abwechseln blank bzw. mit einer Oxidschicht überzogen.

Wird eine Probe des Ethanols nach der Reaktion mit Schiff’s Reagenz versetzt, fällt dieser Test positiv aus. Damit ist die Präsenz von Acetaldehyd nachgewiesen.

Anmerkung

Der Ethanol kann sich entzünden. Zum Löschen wird ein 400 mL Becherglas, welches in diesem Fall darübergestülpt wird, bereitgestellt.

Entsorgung

Ethanol im Abzug verdunsten lassen.

Schiff’s Reagenz wird als wässriger, organischer Abfall entsorgt.

Erklärung

Beim Zusammenkommen von Ethanoldampf und Kuper-(II)-oxid kommt es zu einer exothermen Redoxreaktion, da Kupfer-(II)oxid die Oxiation von Ethanol zu Acetaldehyd katalysiert:

Fotos

Video

Literatur

Asselborn, W., Jäckel, M. und Risch, K. T.; Chemie heute SII Gesamtband, Auflage A5, Schroedel Verlag, 2011, S. 316

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank, Carl Roth)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Chemolumineszenz von Luminol

Chemolumineszenz beschreibt das Phänomen, wenn die Energie, die bei einer Reaktion freigesetzt wird, nicht – wie sonst üblich – als Wärme, sondern in Form von Licht abgegeben wird. Am weitesten verbreitet ist die Peroxyoxalat-Reaktion: In kommerziell erhältlichen Knicklichtern wird ein Oxalsäureester mit einem Fluoreszenzfarbstoff und Wasserstoffperoxid zum Leuchten „angeregt“.

Auch die Luminol-Reaktion findet Anwendung: Es werden nämlich Eisen-Ionen für die Chemolumineszenz benötigt. Dadurch lassen sich in der Forensik geringste Mengen Blut nachweisen, die weder mit freiem Auge noch unter UV-Licht sichtbar wären.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

EINLEITUNG

Chemolumineszenz beschreibt das Phänomen, wenn die Energie, die bei einer Reaktion freigesetzt wird, nicht – wie sonst üblich – als Wärme, sondern in Form von Licht abgegeben wird. Am weitesten verbreitet ist die Peroxyoxalat-Reaktion: In kommerziell erhältlichen Knicklichtern wird ein Oxalsäureester mit einem Fluoreszenzfarbstoff und Wasserstoffperoxid zum Leuchten „angeregt“.

Auch die Luminol-Reaktion findet Anwendung: Es werden nämlich Eisen-Ionen für die Chemolumineszenz benötigt. Dadurch lassen sich in der Forensik geringste Mengen Blut nachweisen, die weder mit freiem Auge noch unter UV-Licht sichtbar wären.

SCHWIERIGKEITSGRAD

Demonstrationsexperiment - einfach

GERÄTE

2x 250 mL Becherglas, 1000 mL Erlenmeyerkolben, 25 mL Erlenmeyerkolben, 300 mm Schlangenkühler, 10 mL Messkolben, Magnetrührer, Rührfisch, Trichter, Stativ, Analysenwaage, Spatel, 2 mL Spritzen, Kanülen

CHEMIKALIEN

Luminol

Natriumhydroxid

30% Wasserstoffperoxid

Kaliumhexacyanoferrat (III)

Fluorescein

DURCHFÜHRUNG

In einen 10 mL Messkolben werden 1,0 g Natriumhydroxid eingewogen und mit dest. Wasser bis zur Eichmarke aufgefüllt.

In der Zwischenzeit wird ein Magnetrührer aufgebaut, auf dem sich ein 1000 mL Erlenmeyerkolben befindet. In ein Stativ wird ein Schlangenkühler so platziert, dass dessen unteres Ende in den Erlenmeyerkolben mündet und auf das obere Ende ein Trichter aufgesetzt.

Lösung I: Von dieser 10% Natriumhydroxid-Lösung werden nach dem Erkalten 1,25 mL in ein 250 mL Becherglas überführt, mit 98,75 mL Wasser verdünnt und darin 0,025 g Luminol gelöst.

Lösung II: 0,375 g Kaliumhexacyanoferrat (III) werden in 99,6 mL Wasser gelöst und 0,75 mL 30% Wasserstoffperoxid hinzugefügt.

Lösung III: Die übrige 10% Natronlauge (8,75 mL) wird mit ca. 200 mL dest. Wasser verdünnt und darin eine Spatelspitze Fluorescein gelöst.

Lösung III kommt dann in den Erlenmeyerkolben, während Lösung I + II langsam und gleichzeitig in den Trichter zusammengeschüttet werden. Sobald sich die Lösungen mischen, ist eine blaue Leuchterscheinung zu beobachten, während der Inhalt des Erlenmeyerkolbens allmählich beginnt grün zu leuchten (unbedingt Raum abdunkeln!).

ANMERKUNG

Es empfiehlt sich, das Wasserstoffperoxid und das Luminol zeitnah zum Experiment zu lösen, da diese Verbindungen gelöst nur eine begrenzte Lagerstabilität aufweisen.

Mit Rhodamin B ist eine violette, anstatt einer grünen Fluoreszenz zugänglich. Dies wurde aber nicht getestet.

ENTSORGUNG

Die Reaktionslösung wird mit einer Kochplatte auf rund 50 mL eingeengt und als anorganischer Schwermetallabfall entsorgt. Wird der Versuch öfters durchgeführt, kann die Reaktionslösung auch gesammelt werden und alles auf einmal eingeengt werden.

ERKLÄRUNG

Luminol wird durch das Natriumhydroxid zu einem Dianion deprotoniert und dieses mit Wasserstoffperoxid zum 3-Aminophthalat-Dianion unter Abgabe von Stickstoff oxidiert. Das Dianion ist dabei in einem angeregten Zustand und gibt beim Wechsel in den Grundzustand Energie in Form von Licht ab. Das Kaliumhexacyanoferrat dient als Katalysator und sorgt für eine höhere Intensität, verkürzt aber die Leuchtdauer. Der genaue Mechanismus der Oxidation ist noch unbekannt, es wird aber angenommen, dass die Oxidation durch ein Hyperoxidradikalion (O2-) ermöglicht wird – Kaliumhexacyanoferrat sollte die Freisetzung dieser Radikale aus dem Wasserstoffperoxid fördern.

FOTO

VIDEO

LITERATUR

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG (GESTIS-STOFFDATENBANK, 2020)

Kaliumhexacyanoferrat III (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Luminol (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)